バックオフィスの自動化を徹底解説!RPAの活用、自動化のメリットや注意点、成功事例も

企業の成長を支えるバックオフィス業務は、経理・人事・総務・法務など多岐にわたり、表舞台には出にくいものの重要な役割を果たします。しかし、人手不足や長時間労働といった課題を抱えやすく、業務効率化が喫緊の課題となっているのも実情です。

本記事ではバックオフィスの定義や課題を整理したうえで、自動化によるメリットや事例、RPA導入の注意点を詳しく解説します。

バックオフィス業務とは、顧客と直接やり取りを行うフロント業務を支える経理・人事・総務・法務などの業務を指します。営業や顧客対応を担うフロント部門が「攻め」だとすれば、バックオフィスは「守り」であり、企業活動の基盤を支える存在です。

例えば、経理は資金の流れを正しく管理し、人事は採用から給与まで従業員を支えます。総務は社内インフラを整備し、法務は契約やコンプライアンスを守る役割を担います。

バックオフィス業務が安定的に機能しなければ、フロント部門も成果を出すことは難しくなります。つまり、表には見えにくいものの、企業の成長を下支えする欠かせない基盤といえるのです。

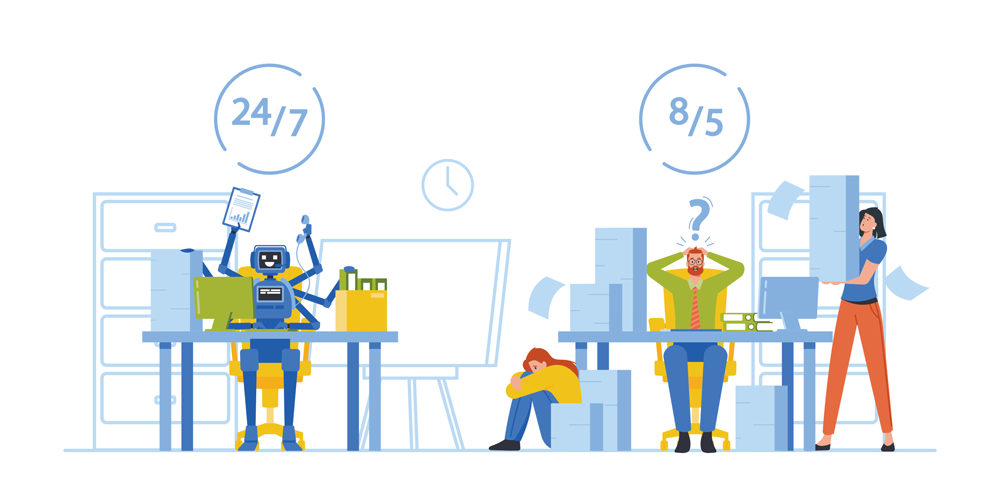

近年、企業がバックオフィス業務の自動化に注力する背景には、人手不足や長時間労働の是正といった社会的課題があります。

働き方改革の流れにより、限られた人員で効率的に業務を遂行する必要性が高まっています。また、クラウドサービスの普及によってシステム間のデータ連携が容易になり、自動化の適用範囲が広がったことも要因のひとつです。

経費精算や勤怠管理などの定型業務はRPAやクラウドツールで処理可能となり、コスト削減や業務スピード向上に直結します。さらに、リモートワーク環境の定着も自動化を後押しし、場所を問わず効率的な業務運営が求められる時代に即した取り組みとなっています。

バックオフィスは企業の基盤を担う一方で、属人化やアナログ作業、システム分断といった多くの課題を抱えています。これらの課題は短期的には目立たなくても、長期的には生産性の低下やコンプライアンスリスクにつながります。

ここでは、バックオフィス業務が直面する具体的な課題について解説します。

属人化とブラックボックス化のリスクが高い

バックオフィス業務は特定の社員に依存しやすく、担当者が不在になると処理が滞る属人化のリスクを抱えています。

経理処理や契約管理など、専門知識を必要とする領域では引き継ぎが不十分なまま退職や異動が発生すると、業務全体がブラックボックス化するおそれがあります。結果として、業務の透明性が損なわれ、コンプライアンス違反や処理遅延のリスクが高まります。

属人化は短期的には問題が表面化しにくいものの、長期的には企業全体の生産性やガバナンスに深刻な影響を及ぼします。自動化による業務標準化は、こうしたリスクを根本から解消する有効な手段です。

アナログ作業と人的ミスが発生しやすい

バックオフィスでは依然として紙やExcelによる処理が多く、入力や転記の過程でミスが発生しやすい傾向があります。特に経費精算や請求処理では数値の誤りが大きな損失につながりかねず、チェック体制の強化が必須です。

しかし、ダブルチェックや承認フローを増やせば確認のためにかかる工数が増大し、生産性は低下します。この悪循環を断ち切るには、入力や集計を自動化することが不可欠です。

RPAやOCRを活用すれば、領収書のデータ化や請求情報のシステム登録を正確かつ高速に処理できます。

システム間の分断と二重入力が多い

勤怠、経費、給与、人事などのシステムが分断されている企業では、同じ情報を複数のシステムに入力する二重入力が常態化しやすくなります。

例えば、入社情報を人事システムに登録後、給与システムや勤怠管理システムにも手動で反映する必要がある場合、工数とエラーが増大します。

このような分断は担当者の負担を大きくするだけでなく、全社的なデータ活用や経営判断の迅速化を阻害します。RPAやAPI連携による自動化は、システム間の橋渡しとして有効であり、業務の重複を排除しながら全体最適化を実現します。

バックオフィスの自動化は、企業全体の成長を後押しする取り組みです。生産性向上、コスト削減、ヒューマンエラー防止、従業員のモチベーション改善といった多角的な効果が期待できます。

ここでは、自動化がもたらす具体的なメリットを解説します。

生産性向上と人的リソースの再配分が可能になる

自動化によって単純作業に割いていた時間を削減すれば、担当者は企画立案や改善提案といった、より価値の高い業務に注力できるようになります。

例えば、経理担当者が伝票入力から解放されれば、資金繰り分析や経営上の意思決定に時間を割けるようになります。

バックオフィスの処理スピードが向上することでフロント部門の支援も円滑になり、企業全体の生産性を底上げできます。また、リソースの再配分は人材育成の観点でも有効であり、社員のスキルアップやモチベーション向上につながります。

コスト削減とROIの見える化ができる

バックオフィス自動化の大きなメリットのひとつに、コスト削減効果が挙げられます。RPAやクラウドツールを導入することで残業代や外注費を抑制でき、業務効率化による時間削減効果を数値化することで投資対効果(ROI)の算出も可能となります。

数値的に成果が可視化されると、経営判断の根拠となり、追加投資の是非が明確になります。単なるコスト圧縮ではなく「どれだけの成果を生んでいるか」を明示できる点が、自動化の戦略的価値といえるでしょう。

ヒューマンエラーの削減と監査対応の強化が叶う

人手に依存する入力やチェックは、人為的ミスが発生するリスクを伴います。自動化を導入すれば、正確性の高い処理が担保され、誤入力や承認漏れを大幅に減らせます。

さらに、処理ルールが標準化されることで内部統制が強化され、監査対応も容易になります。正確なデータが常時保持される体制は、顧客や取引先からの信頼を高め、企業の信用力を向上させます。

加えて、データログが自動的に残るため、トレーサビリティの確保も可能です。

働き方改革と離職防止につながる

自動化により単純な定型業務が減れば、従業員の業務負担は軽減されます。結果として残業時間が減少し、ワークライフバランスが改善します。

働きやすい環境は従業員のモチベーション向上につながり、優秀な人材の定着率も高まります。人材不足が深刻化するなかで、離職防止は経営上の重要課題です。バックオフィス業務の自動化は、生産性向上に加えて「辞めない職場づくり」を実現するための有効な施策といえるでしょう。

また、従業員が創造的な業務に取り組めるようになることで、組織全体の成長力を高める副次的効果も期待できます。

バックオフィス業務はルール化しやすい定型作業が多いため、RPAとの相性が非常に良い点が特徴的です。

Excelマクロや単機能のクラウドサービスでは対応できる範囲が限られますが、RPAは複数システムをまたいで処理を自動化できます。

例えば、勤怠システムから取得したデータを給与システムに転記し、経理システムへ反映する一連の流れを人手を介さずに完結するなどの処理の構築が可能です。

さらに、RPAはプログラミング知識を必要としないため、現場部門でも導入できます。中小企業から大企業まで幅広く利用されており、バックオフィス自動化を進める第一歩として最適なソリューションです。

経理業務のRPA活用

経理業務は定型かつ繰り返しが多く、RPA導入の効果が高い領域です。たとえば、請求書処理では、AI-OCRと連携したRPAにより、PDFや紙の請求書から取引先名や金額、支払期日を読み取り、会計システムへの自動入力が可能です。また、経費精算業務では、申請内容の確認、勘定科目の自動分類、承認フローの進行などをRPAで処理することで、月末に集中しがちな作業の平準化が図れます。

さらに、入金確認業務では、銀行から取得した入金データと売掛金情報をRPAで照合し、消込処理や未入金アラートの発信まで自動化できます。月次決算業務においても、各部門からのデータ収集や集計、レポート作成をRPAで自動化すれば、決算の早期化が実現します。これにより経理担当者は、より戦略的な業務にリソースを割くことが可能になります。

人事業務のRPA活用

人事業務でも、RPAは多様な定型作業を代行することで、大幅な業務効率化が可能です。採用業務では、応募者データの入力、書類選考結果の自動振り分け、面接日程のメール送信などをRPAで自動処理できます。

勤怠管理・給与計算では、勤怠システムから打刻データを抽出し、残業時間の集計や各種手当・控除の算出、給与計算システムへのデータ連携、さらに給与明細作成や振込データの生成までをRPAで自動化できます。

また、入社手続きでは、内定通知の送付、社内システムへのアカウント登録、備品の発注依頼などをRPAがシステム間を横断して処理可能です。年末調整や社会保険手続きでは、申請情報の確認、必要書類の収集、各種Web申請の代行までをRPAで担うことで、繁忙期の業務負荷を軽減できます。

総務業務のRPA活用

総務部門の庶務業務も、RPAによる自動化が有効です。たとえば、契約管理業務では、契約書のテンプレート選択、作成、ファイル名や保存場所の自動指定、取引先への送付、締結状況の記録まで一連の流れをRPAが処理できます。

備品管理においては、在庫数の定期確認、発注点を下回った際の自動発注依頼書作成、発注履歴の記録などもRPAで実行可能です。施設管理業務では、定期点検スケジュールの作成と通知、外注業者への連絡、対応履歴の記録といったルーティンをRPAが代行します。

さらに、社内申請業務(有給、出張、備品購入など)においても、ワークフローシステムと連携することで、申請受付から承認者への回付、承認結果の記録までを自動化し、紙やメールベースの非効率な業務を改善できます。

法務業務のRPA活用

法務業務の中でも、契約関連の処理業務はRPAで大きく効率化できます。たとえば、契約書レビュー業務では、AI-OCRで読み取った契約書をRPAが分類・格納し、ファイル名の命名ルール適用、関連情報の社内システム登録を自動実行します。

契約書の更新管理では、契約期間満了日のカウントダウンとアラート通知、更新書類の作成、社内承認フローの起票などもRPAで代替可能です。

コンプライアンス関連業務では、法令改正情報の自動収集や、社内文書への影響度チェックといった情報整理業務において、RPAが事前設定ルールに従って報告書を自動生成できます。知的財産業務でも、特許の出願・更新スケジュール管理や、他社出願情報の監視レポート生成といったルーティン業務をRPAが担うことで、法務担当者の高度業務への集中が可能になります。

実際にRPA「Autoジョブ名人」を活用し、バックオフィス業務を自動化している事例を紹介します。

事例1:SDG株式会社 ~月間140時間の大幅時短を実現~

産業用電動送風機で国内シェア6割を誇るSDG株式会社では、働き方改革の一環としてRPAを導入し、59業務の自動化を計画しました。勤怠管理の自動化から始まり、顧客への納期回答業務と請求書確認業務のRPA化で月98.7時間を削減。

特に納期回答業務では、基幹システムからのデータ抽出・一覧作成・転記・FAX送信という非効率なプロセスを、自動収集からPDF作成・メール送信まで完全自動化し、月間92時間の削減を実現しました。全59業務の自動化完了時には年間10,500時間の時短効果が見込まれ、浮いた時間を顧客サービス向上に活用する戦略的な取り組みとなっています。現場の業務内容を詳細にヒアリングし、ビデオ録画による正確な業務把握が成功の鍵でした。

事例全文はこちら→RPAを導入し59の業務改善に着手、年間10,500時間の削減を目指す

事例2:ユーザックシステム株式会社 ~電子帳簿保存法対応業務の完全自動化~

ユーザックシステムでは、電子帳簿保存法への対応が必要となった仕入請求データ処理を自動化しました。従来は主要仕入先からExcelの月次請求データをメールで受領し、手動でCSVに変換していましたが、電帳法の検索要件を満たすため、クラウドサービス「ClimberCloud」との連携システムを開発。「Autoメール名人」でのメール受信から「Autoジョブ名人」による検索要件設定、ClimberCloudへの自動保存までを3ヶ月で構築しました。法令対応だけでなく、検索機能により内容不一致時の調査時間が大幅短縮される副次効果も実現。開発から運用まで情報システム部門に頼らず現場主導で実現できた点も注目されています。

事例全文はこちら→RPAとClimberCloudの連携で電子取引のデータ保存を自動化。新たな業務負荷ゼロで電帳法対応を実現

事例 3:SBSロジコム株式会社 ~通関依頼書入力業務をAI‑OCR+RPAで自動化~

物流・倉庫業を手がけるSBSロジコムでは、月平均約800件発生する通関依頼書の入力作業を自動化。紙・PDFで受け取る依頼書をAI‑OCR「AIスキャンロボ」で読み取り、データチェック・修正を挟んだうえで、RPA(Autoジョブ名人)が自社システムに自動入力。さらには入力後の印刷処理まで含めた一連処理を自動化することで、営業部門・オペレーション部門の事務負荷を大幅に軽減する仕組みを構築しています。

|

企業名 |

自動化対象業務 |

削減効果 |

特徴的なポイント |

|

SDG株式会社 |

勤怠チェック、納期回答、請求書確認等 |

年間約10,500時間の削減 |

59業務の段階的RPA化を進行中 |

|

ユーザックシステム株式会社 |

電帳法対応(請求データ保存・仕分け) |

ノータッチ運用で日常作業を削減 |

RPA×クラウド連携で法対応と効率化を両立 |

|

SBSロジコム株式会社 |

通関依頼書の入力・印刷 |

月800件の事務作業を自動化 |

AI-OCRと連携し、誤読修正+入力+印刷まで対応 |

RPAは自動化の有効な手段ですが、導入すれば即座に成果が出るわけではありません。業務選定の誤り、シナリオ管理の不備、サポート体制の不足といった要因があると、期待した効果を得られず、むしろコスト超過や運用停滞につながります。

ここでは、バックオフィスをRPAで自動化する際に押さえておきたい3つのポイントを解説します。

業務選定を誤ると効果が出にくい

RPAは万能ではなく、非定型業務や判断を伴う作業には不向きです。例えば、顧客対応のように臨機応変な判断が必要な業務は、自動化には適していません。

自動化の対象として向いているのは、ルール化できる反復的な処理です。また、導入前には業務の棚卸しを行い、処理件数や工数を定量的に把握してROIを試算することが欠かせません。

適切な業務を選定しなければ、導入効果が曖昧となり、コストだけが膨らみ続ける結果になるおそれがあります。RPAの導入を成功させるためのポイントは「小さく始めて効果を実感し、段階的に拡大する」進め方にあります。

シナリオ管理とメンテナンスを軽視しない

RPAはシナリオの定義に基づいて動作するため、運用開始後もシナリオの更新やメンテナンスが必須です。システムや業務ルールが変われば、シナリオを修正しなければエラーが頻発します。担当者が不在になると属人化し、運用停止のリスクが高まります。

このようなトラブルを防ぐためには、命名規則やバージョン管理ルールを整備し、複数人で管理できる体制を構築することが重要です。

さらに、定期的なレビューやテスト環境での検証を行い、安定稼働を確保できる体制づくりも求められます。

サポート体制とスキル育成を確保する

RPA導入時はベンダーからのサポートを受けられるケースが多いですが、運用が定着すると現場での対応力が重要になります。エラー修正や運用改善を自社で行える人材を育成することが、安定稼働を維持するうえで大切です。

また、ベンダーサポートの範囲も事前に確認しておく必要があります。問い合わせがチケット制なのか、緊急時に電話対応があるのかといった点は、トラブル発生時の対応力に直結するためです。

スキル育成とサポート体制の確保を両立することが、RPA導入を成功に導くための重要なポイントのひとつです。

これらの注意点については、Autoジョブ名人の伴走支援「カスタマーサクセスプラン」を活用いただくことで解消できます。カスタマーサクセスプランは、Autoジョブ名人ライセンス費用に含まれています。詳しくはこちら→

バックオフィスは企業活動の基盤を支える重要な部門ですが、属人化やアナログ作業、システム分断など多くの課題を抱えています。自動化を導入することで、生産性向上・コスト削減・ヒューマンエラー防止といった効果が得られるだけでなく、働き方改革や離職防止にも寄与します。

特にRPAは複数システムを横断して業務を自動化でき、プログラミング知識を必要としないため導入ハードルが低いのも魅力です。

ユーザックシステムでは、初めての方でも直感的に導入可能なRPAの「Autoジョブ名人」を提供しています。バックオフィス業務の自動化をご検討の方は、ぜひお気軽にトライアルからお試しください。