RPAをわかりやすく解説!仕組みや導入メリット・デメリットも紹介

RPA(Robotic Process Automation)は、PCで行っている定型的な作業を自動で処理するソフトウェアロボットです。単純な繰り返しの入力作業や確認作業といったルーティンワークを代替し、生産性向上やコスト削減を実現します。

人材不足や働き方改革が進む現代において、業務効率化や自動化の切り札としてRPAの導入が広がっています。本記事ではRPAの基本的な仕組みからメリット・デメリット、導入ステップや成功事例まで解説します。

RPAの意味や基本的な仕組み、他の自動化手段との違いについてわかりやすく解説します。

RPAの定義

RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、ソフトウェアロボットが人間の代わりにルール化された業務を自動で処理する仕組みを指します。

請求書データの転記、基幹システムへの入力、Web上の情報収集やデータの突合せなど、繰り返し行われる事務作業を効率的かつ正確にこなすことができます。これまで人手で行っていた処理を自動化することで、業務の時間短縮やミス削減が可能になります。

RPAの仕組み

RPAは、業務の手順を「シナリオ(ロボットの操作指示)」として登録し、そのシナリオ通りにPC操作を自動で実行します。たとえば、受信したメールに添付された請求書の内容を読み取り、会計システムに入力・保存するという一連の作業を自動化できます。

Excelのマクロ(VBA)も自動化手段のひとつですが、対象がExcelに限定される点がRPAとの違いです。RPAは、複数の業務アプリやWebサービスを横断的に操作できるため、より幅広い業務に適用できます。

また、多くのRPAツールは、ドラッグ&ドロップによる直感的なGUIでシナリオを作成でき、システム部門だけでなく業務部門のスタッフでも扱いやすい設計になっています。近年ではAPI連携にも対応し、より高度な自動化を実現する製品も増えています。

他の技術との違い

RPAは、他の自動化手段と比較して「扱いやすさ」と「対応範囲の広さ」が特徴です。ここでは、よく比較される3つの技術と違いを整理します。

- bot:単純な自動化ツールで、SNSやチャット対応などに使われますが、多くの場合プログラミングスキルが必要です。

- Excelマクロ(VBA):Excel内の作業を自動化できますが、範囲が限定的でVBAの知識も求められます。

- AI(人工知能):学習や推論による柔軟な判断が可能ですが、専門知識や大量のデータ、コストが必要です。

一方、RPAはノーコードで導入可能なうえ、複数アプリケーションをまたいだ自動化に対応できるため、特に中小企業にとって現実的かつ効果的な業務改善手段として注目されています。

RPAは「誰でも扱える汎用的な自動化ツール」として、短期間で業務効率化を実現できる技術なのです。

近年では、少子高齢化による労働人口減少で、人手不足が深刻化しています。結果として従業員一人あたりの業務負担が増し、長時間労働や生産性低下が社会問題化しています。

こうした状況において、効率化を図るための技術としてRPAが注目を集めています。

RPAは繰り返し作業を自動処理するため、従業員を付加価値業務に振り向けられる点が大きな魅力です。さらにクラウドやデジタル化の普及で、システム間連携やデータ活用が容易になり、自動化を実現するためのハードルが低下しています。

働き方改革やリモートワーク環境の定着もRPA需要を後押ししており、今後もさまざまな現場で導入が拡大すると予想されます。

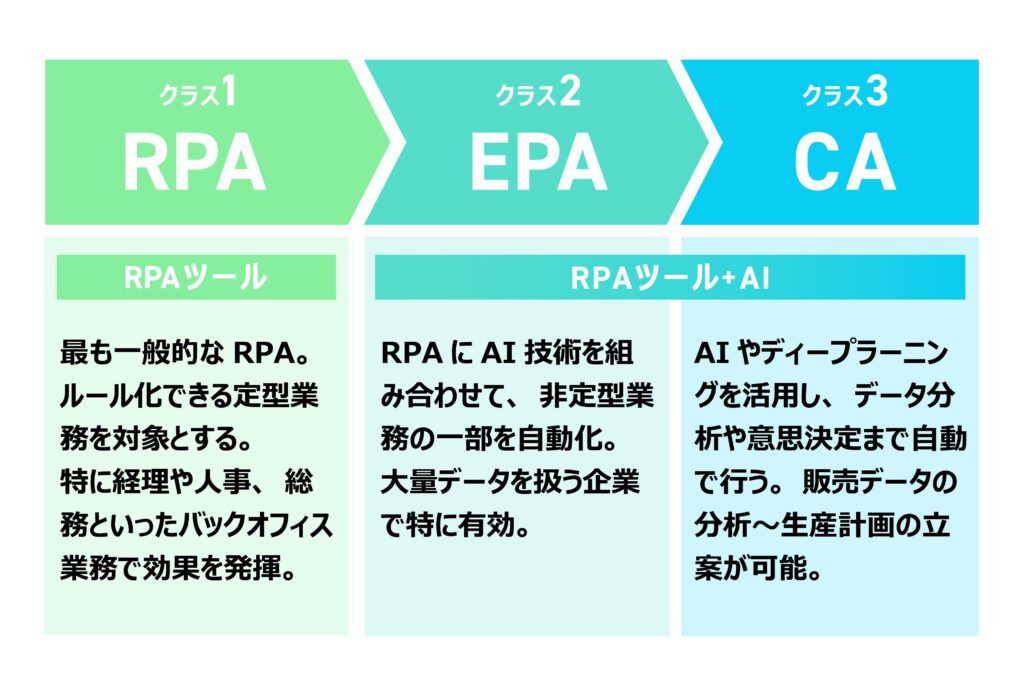

RPAを含む業務の自動化については、3段階のレベルがあります。

参考:総務省:RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)

クラス1 RPA(Robotic Process Automation)

<主な自動化対象>

定型業務

<具体的な作業範囲や利用技術>

・情報取得や入力作業、検証作業などの定型的な作業

本記事でも取り上げているRPAはクラス1になります。

Excelや業務アプリ、Webサイト上の処理など、PCを使った事務業務などで効果を発揮しています。

人間の判断を挟む業務や、思考を必要とする業務は、自動化することが困難です。

クラス2 EPA(Enhanced Process Automation)

<主な自動化対象>

一部非定型業務

<具体的な作業範囲や利用技術>

・RPAとAIの技術を用いることにより非定型作業の自動化

・自然言語解析、画像解析、音声解析、マシーンラーニングの技術の搭載

・非構造化データの読み取りや、知識ベースの活用も可能

クラス1に比較してEPAは、より広い範囲の業務を自動化できます。

RPAとAIを組み合わせることによって、RPAだけでは難しい判断・解析の部分を自動で行い、業務を実行します。

クラス3 CA(Cognitive Automation)

<主な自動化対象>

業務プロセスの分析や改善、意思決定

<具体的な作業範囲や利用技術>

・ディープラーニングや自然言語処理

より高度なAIと連携し、業務プロセスの分析や改善策、さらに意思決定も自動で行えるものです。

まだ実用化に至っていない技術ですが、近い将来、業務の全プロセスを自動化することができるようになるかもしれません。

RPAの導入を検討しているものの、具体的にどのようなメリットが得られるか把握していない方に向けて、3つのメリットを解説します。ぜひ、参考にしてRPAの導入を前向きに検討してみてください。

業務を自動化し、生産性が向上する

RPAが注目を集める背景には、日本の労働生産性の低さと人手不足の深刻化があります。少子高齢化の進行により労働人口が減少する中で、企業は限られた人材で多くの業務をこなさなければならなくなっています。

その結果、長時間労働や業務負荷の偏りが常態化し、従業員の離職リスクやモチベーション低下が課題となっています。

RPAを導入すれば、これまで人が対応していた定型業務の多くをソフトウェアロボットに置き換えることができ、作業時間の短縮と業務負荷の軽減を同時に実現できます。

さらに、従業員が創造性や判断力を活かせる業務(商品開発・企画・営業など)に集中できるようになり、企業全体の生産性向上とビジネスの成長にもつながります。

業務内のヒューマンエラーを削減できる

どれだけ注意を払っても、人の作業にはミスがつきものです。ミスを防ぐためには確認やダブルチェックといった対策が必要ですが、それ自体にも時間と手間がかかります。それでも、ミスを完全になくすことは困難です。

たとえば、入力ミスや確認漏れといった些細なエラーでも、取引先に迷惑をかけたり、顧客満足度の低下を招いたりする可能性があります。

RPAを活用すれば、アナログな手作業に起因するミスを根本から排除することができます。

同じ手順を何度でも正確に実行できるため、ヒューマンエラーの抑制と業務品質の安定化に大きく寄与します。

コストの削減ができる

RPAによる業務自動化は、人件費の最適化にもつながります。定型業務にかかる作業時間や残業時間を削減できるため、結果として人件費の抑制に貢献します。

また、ミスやエラーによる手戻り作業や対応工数の削減も、間接的なコストカットの効果を生み出します。

業務の効率化と品質向上を同時に進めることで、「ムダな時間とコスト」を削減し、経営資源をより価値の高い業務へ再配分することが可能になります。

RPAを導入する際には、メリットだけでなくデメリット・注意点も存在します。これらをあらかじめ理解しておくことで、導入後のトラブルを未然に防げます。

また、注意点を押さえておくことで、効果を実感しやすくなるでしょう。

導入コストがかかる

RPAを導入する際には、コストがかかります。製品によって金額は異なりますが、サーバー型やクラウド型であれば年間の費用が100万~240万円程度が相場だと言われています。

しかし、先述したとおり従業員の労働時間を減らし、生産性を上げることで人件費を大幅に削減でき、導入コスト以上の利益が見込めます。

デスクトップ型RPA「Autoジョブ名人」は、月額ライセンスでのご利用も可能です。価格体系はこちら→

使いこなすまで時間がかかる場合がある

RPAは、ローコードやノーコードツールと呼ばれており、専門的な知識はさほど必要とせず、手軽に導入することが可能です。

とはいえ、すぐに使いこなせるというわけではありません。

実際にRPAを活用して人の作業工数を減らし、生産性向上といった効果を十分に得るためには、一定の学習が必要になってきます。例えば、条件によって処理を分岐させたり、社内のアプリに接続するなど、プログラミングコードがわかっていればクリアできることもあります。

RPA「Autoジョブ名人」は、導入から活用までカスタマーサクセスプランナーによる伴走支援が無償。安心してRPAを始められます。詳しくはこちら→

エラーなどを修正する体制が必要になる

RPAを導入すればヒューマンエラーを削減できますが、RPAには絶対エラーが起きない、とは言い切れません。自動化の対象に予期せぬ変更があったり、システムに不具合が生じた場合には、迅速に修正する必要があります。

エラーの修正が遅れると、その分、業務が滞ってしまうため、エラー発生時の修正担当者やルールをあらかじめ決めておく必要があります。

スピーディーな対応ができれば、社内の混乱を防げるうえにリスクを最小限に抑えられるでしょう。

RPAの導入を成功させるためには、計画的な準備と段階的な実行が不可欠です。自動化する業務の選定から体制整備まで一連の流れを押さえる必要があります。

ここでは、検討段階で確認すべき6つのステップについて詳しく解説します。

1.自動化したい業務を洗い出す

まずは業務を棚卸しし、自動化可能な定型作業を洗い出します。対象となるのは入力や転記、照合作業など繰り返し処理されるタスクです。

業務内容と発生頻度、担当者の工数を可視化することで、自動化の対象範囲を明確にできます。

このステップを曖昧にするとROI算出やツール選定が困難になるため、現場の声をヒアリングしながら、定量データと合わせてリスト化することが重要です。

2.業務の優先度を決める

洗い出した業務の中から、工数削減効果が大きいもの、ミスが発生しやすいものを抽出して優先順位を設定します。ROI(費用対効果)や担当者の負荷を基準に選定すれば、自動化の成果を明確にできます。

特に、バックオフィス業務は範囲が広いため、優先順位をつけることで導入効果を早期に実感できます。スモールスタートして社内で成功体験を積むことが、従業員の理解と自動化の拡大につながります。

3.RPAツールの比較基準を整理する

RPAツールは機能、費用、操作性、サポート内容など製品によって差があります。比較基準を整理し、自社の要件に合うツールを選定することが不可欠です。

例えば、ノーコード対応か、外部API連携が可能か、クラウド型かオンプレ型かなどが重要な判断軸になり得ます。

また、ベンダーの導入事例やセキュリティ対応状況も確認し、総合的に評価することが失敗防止につながります。

4.セキュリティ・ガバナンス要件を確認する

RPAは社内システムに直接アクセスするため、セキュリティ要件を満たしているか確認が必須です。ユーザー権限管理、アクセスログ記録、データ暗号化などの対応が備わっているかを確認しましょう。

また、ガバナンスの観点から、誰がどの業務を自動化するのかを明確にするルールも必要です。ガイドラインを整備しなければ、情報漏洩や内部統制不備につながるリスクがあるため注意が必要です。

5.導入前後のサポート体制を確認する

RPAは導入時だけでなく、運用開始後のサポートも重要です。トラブル時の問い合わせ方法や対応スピード、ベンダーが提供する教育プログラムの有無を確認しておきましょう。

企業や組織として導入するのであれば、チケット制やメールのみ対応のケースではやや不安が残ります。電話やオンライン相談が可能で、定期的なサポートを受けられるベンダーを選ぶと安心です。

長期的に安定稼働させるためにも、導入前後のサポート内容を把握しておくことが大切です。

6.社内体制と運用ルールを整える

導入後の安定運用には、社内体制整備が欠かせません。担当者を明確に割り当て、シナリオ管理やバージョン管理ルールを定めておきましょう。

また、ナレッジ共有や教育プログラムを通じて、属人化を防ぐ仕組みを構築することも大切です。加えて、社内での定着を図るためには、マニュアル整備やFAQの公開も有効です。運用ルールを明確にしておくことで、長期的にRPAを活用できます。

RPAは導入して終わりではなく、安定的に運用し続ける体制が成果を左右します。エラー対応やシナリオ管理、担当者教育といった仕組みを整えることで、初期投資の効果を長期的に維持できます。

ここでは、RPA導入を成功させる体制づくりの4つのポイントを解説します。

エラー対応フローを明確にする

RPAは、システム変更や予期せぬデータ入力でエラーが発生するリスクを常に抱えています。例えば、請求書のフォーマットが急に変わった場合やシステムのUIが改修された場合、シナリオが停止する可能性があります。

このような事態に備えるためには、担当者をあらかじめ割り当て、トラブル発生時に即座に対応できる仕組みの構築が欠かせません。

加えて、エラーの種類ごとに初期対応マニュアルを作成し、誰でも一定水準の処理ができる体制を用意しておくと安心です。

重要なのは「エラーが起こることを前提にした設計」を行うことです。フローを事前に整備しておけば、業務停滞を防ぎ、RPAの安定稼働を実現できます。

シナリオの管理ルールを整備する

RPAを安定的に活用するためには、シナリオ管理のルール整備が不可欠です。

属人化して特定担当者しか理解できない状態になると、退職や異動時に大きなリスクが生じ、業務が停止するおそれもあります。そこで、命名規則やバージョン管理のルールを統一し、更新履歴をチーム全体で共有できる仕組みを構築することが重要です。

例えば、シナリオ名には業務名や日付を明示する、変更点は履歴管理ツールに必ず記録するといった基本ルールを徹底するだけでも、透明性は大きく高まります。また、定期的にシナリオレビュー会を設け、複数人で内容を確認する取り組みも効果的です。

担当者教育とナレッジ共有を進める

RPAは導入して終わりではなく、現場担当者が十分に使いこなせる体制づくりが成果を左右します。特定の人しか操作できない状態を防ぐためには、教育とナレッジ共有を徹底することが不可欠です。

具体的には、ハンズオン形式の研修を定期的に実施し、実務に近いシナリオ作成を体験させると理解が深まります。また、マニュアルや操作動画を整備し、FAQを共有することで、質問が一部の担当者に集中しない環境を実現できます。

継続的な改善と効果測定を行う

RPAは導入して稼働させるだけでは十分ではなく、定期的な改善と効果測定を行うことで初めて価値を最大化できます。まずはKPIを設定し、削減できた工数やエラー率の改善度を定量的に可視化することが重要です。

そのうえで、現場から改善アイデアを吸い上げる仕組みを整えると、より実態に即した改良が可能になります。

例えば、処理速度や正確性を定期的にレポート化し、経営層に共有することでRPAの効果を社内に浸透させやすくなります。また、導入当初は限定的だった自動化範囲を、効果測定の結果を踏まえて徐々に拡大していくと、リスクを抑えながら効率化を広げられます。

実際の導入事例は、RPAの効果や成功の秘訣を理解するうえで非常に参考になります。

ここでは、さまざまな業界の企業がどのようにRPAを活用し、どのような成果を得たのかについて具体的に紹介します。

株式会社フランソア

パン製造業のフランソアは、受発注業務を中心に長年フリーの自動化ツールを活用していました。しかし、開発スキルが必要なうえ、ブラウザ更新や画面変更のたびにエラーが発生し、安定稼働に課題を抱えていました。

そこで2022年に「Autoジョブ名人」と「Autoメール名人」を検討、開発しやすさとサポート体制を重視し、導入しました。200以上あった自動化スクリプトを見直し、必要な約100本を再構築しました。

結果として、WebEDIやメール受発注処理の自動化が安定し、エラー件数は従来比で1/3に減少。復旧時間も大幅に短縮され、年間数百時間規模の工数削減を達成しました。

現場担当者の負担が軽減されたことで、顧客対応や分析など付加価値業務に時間を振り向けられるようになり、安定稼働と業務改善を両立しています。

株式会社フランソアの事例全文はこちら→無償RPAからAutoジョブ名人への移行で安定稼働を実現。受発注を支えるスクリプト開発で気づいたサポートの大切さ

株式会社マツヤ

食品卸売業のマツヤは、全国のホテルやレストラン向けに多様な食材を提供しており、取引先ごとに異なるWebEDIの受注処理が大きな負担となっていました。夜間に来る注文に対し翌日出荷するために、人手による注文データダウンロード・入力作業では早朝出勤が避けられず、繁忙期には現場の負担が限界に達していました。

そこで、同社は「Autoジョブ名人」を導入。開発済みの「標準化スクリプト」とカスタマーサクセスプランを活用し、わずか1か月で100本以上のシナリオを構築しました。

結果として、1日約400回の自動処理を安定稼働させ、年間3,276時間もの工数削減を実現。定量的な効果だけでなく「ミスがなくなった」「業務改善に前向きになる社員が増えた」といった数値に表れない前向きな効果も得られました。

株式会社マツヤの事例全文はこちら→1カ月に100以上のスクリプトを開発し、3,276時間の削減に成功!「標準化スクリプト」でWebEDI業務の課題を解決

株式会社ジオテック

大手自動車メーカー向けに自動車部品を供給するサプライヤーの株式会社ジオテックでは、顧客企業の業務変更により、新たにWebEDIシステムを介した納期回答や納品書送付が必須となり、月1,000件超の入力業務と1日150枚の納品書メール送信など膨大な作業が発生しました。

結果として、従業員の残業や入力ミスが増えたため、抜本的な効率化が急務となりました。そこで、同社はRPAツール「Autoジョブ名人」を導入。カスタマーサクセスプランを活用し、わずか2か月で複雑なWebEDI業務の自動化に成功しました。

具体的には、納期回答入力や納品書データのダウンロード・送信をシナリオ化し、月100時間、年間1,200時間を削減。さらに安定稼働によりミスが消滅し、休日出勤も不要になりました。

今後は出庫処理や基幹システムへのデータ転記などへ適用範囲を広げ、DX推進を進める方針です。

株式会社ジオテックの事例全文はこちら→わずか2カ月で複雑なWebEDI業務を自動化!「Autoジョブ名人」とカスタマーサクセスプランで急な業務変更に対応

RPAは定型業務を自動化し、生産性向上・ヒューマンエラー削減・コスト削減を実現する有効なツールです。導入の背景には人材不足や働き方改革があり、多くの企業で必要性が高まっています。

一方で、RPAには導入コストやエラー対応といった課題も存在するため、適切な業務選定や体制整備が欠かせません。

ユーザックシステムでは、専門知識を持ったスタッフが導入まで伴走する「Autoジョブ名人」を提供しています。今まで自動化をあきらめていた方も、プロの目線で最適な運用をご提案します。まずは無料トライアルからお気軽にご活用ください。

Autoジョブ名人の資料請求はこちらからどうぞ。

製品のデモや導入事例をオンライン相談で紹介しております。お気軽にお申込みください。

オンライン相談はこちら