人事業務にRPAを導入するメリットと成功へのポイントを解説

採用管理から給与計算まで多岐にわたる人事業務は、日々の突発的な対応や繁忙期の影響で業務負荷が増大しやすい傾向にあります。こうした負担が高まる中、近年の労働力不足や働き方改革への対応が人事部門にとって喫緊の課題となっています。これらの課題を解決し、限られたリソースで高品質な人事サービスを維持するために、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が注目されています。

本記事では、人事業務にRPAを導入するメリットと、導入を成功させるためのポイントを詳しく解説します。これからRPAの導入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

人事部門では、採用管理、勤怠集計、給与計算、社会保険手続きなどの膨大な事務処理を抱えており、繁忙期には限られたリソースで業務を処理しきれなくなり、残業が常態化することも少なくありません。

このような状況下において、多くの企業で定型業務を自動化するRPAが注目を集めています。ここでは、人事部門でRPAが注目されている理由を解説します。

労働力不足が深刻化しているから

総務省の「令和4年版 情報通信白書」によると、生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少傾向をたどっており、2050年には2021年比で29.2%減の5,275万人にまで落ち込むと推計されています。

特に人事部門では、採用活動、労務管理、制度改定への対応など幅広い業務を一手に担っていることから、繁忙期には残業時間が増えやすい傾向があり、従業員の負荷が高まりやすいです。

RPAはデータ入力や勤怠集計といった繰り返しの作業を自動化できるため、従業員の負担軽減や残業時間の抑制手段として注目されています。

参照:令和4年版 情報通信白書|総務省

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html

人事業務デジタル化の重要性が高まっているから

人事業務において、紙ベースの勤怠表やメールで管理された評価シートが社内に散在していることは、データ統合の大きな障壁となっています。この状況は、働き方改革やデジタル化の流れに適応する上で大きな課題となり、効率的な業務運営の妨げにもなっています。

こうした課題を解決する手段としてRPAは注目されています。RPAはシナリオを通じてシステム間でのデータ操作や連携を自動化し、適切な設計により既存システムのデータを効率的に取得・処理し、人事データベースへの統合を可能にします。また、API連携が難しいレガシーシステムの場合でも、RPAを活用することで自動化できる業務が増え、現場の負担軽減や業務効率化に大きく寄与します。

人事業務にRPAを導入するメリットは、業務の効率化や工数削減にとどまりません。人的ミスの防止、従業員満足度向上、コンプライアンス強化などさまざまな面で役立ちます。

ここでは、人事業務にRPAを導入する4つのメリットを解説します。

工数削減による生産性向上

採用業務における応募者情報の入力や、勤怠データの入力、給与計算ソフトへの転記など、人事担当者が毎月繰り返すパターン化された作業は多岐にわたります。

RPAは、人が行う作業であるマウスクリックやキーボード入力などの操作をシナリオに則って自動的に行えるので、夜間に無人で処理を実行することも可能です。これまで人間が処理しなければならなかった業務の工数を効率的に削減し、社内全体の生産性向上を実現できます。

人的ミスの防止とコンプライアンス強化

勤怠や給与の誤処理は、未払い残業や社会保険料の計算ミスにつながり、法令違反として是正指導を受ける原因となります。特に人事部門では、時間管理や手続きの不備が重大なリスクになりやすく、慎重な対応が求められます。

RPAで勤怠データの不整合や打刻漏れを自動で検出できるシナリオを設定することで、データ処理の正確性を確保し、担当者へ自動で通知を行えます。RPAの活用により、手動操作を最小限に抑え、人的ミスのリスクを軽減します。

また、マイナンバーなどの重要書類の管理も、既存のセキュリティシステムや通信経路の安全性が確保されている上でRPAを活用すれば、効率的な処理を実現しつつ、情報漏えいのリスクを大幅に抑えることができます。

従業員満足度(ES)の向上

単調な作業に追われる日々が続くと、人事担当者のモチベーションは低下しやすくなります。実際、「日々の業務で自分の成長を感じにくい」という不満は企業でよく挙げられます。

RPAを導入すれば、繰り返し行われる定型処理を自動化でき、担当者は人材育成や制度改善といった、本来注力すべき業務に専念しやすくなります。結果として、従業員満足度が高まり、モチベーションの向上やそれに伴う生産性の向上が期待できます。

人材確保と離職率低減への対策

高いスキルを持つ人材は、働き方や業務効率に対して強い関心を持っています。特に、長時間労働や非効率な業務が続くと、職場環境に対する不満が増し、転職などほかの選択肢を模索する可能性が高まります。

RPAを活用して繁忙期の業務負荷を平準化できれば、従業員は限られた時間をより有意義に活用できるようになります。例えば、残業時間を大幅に削減できたことで業務とプライベートのバランスが取りやすくなるなどの効果が期待できます

また、RPAによる業務効率化でコスト削減が実現すれば、投資を研修や福利厚生に回すこともできるでしょう。人材の定着率を改善し、間接的に採用活動にかかる負担を軽減することも可能です。

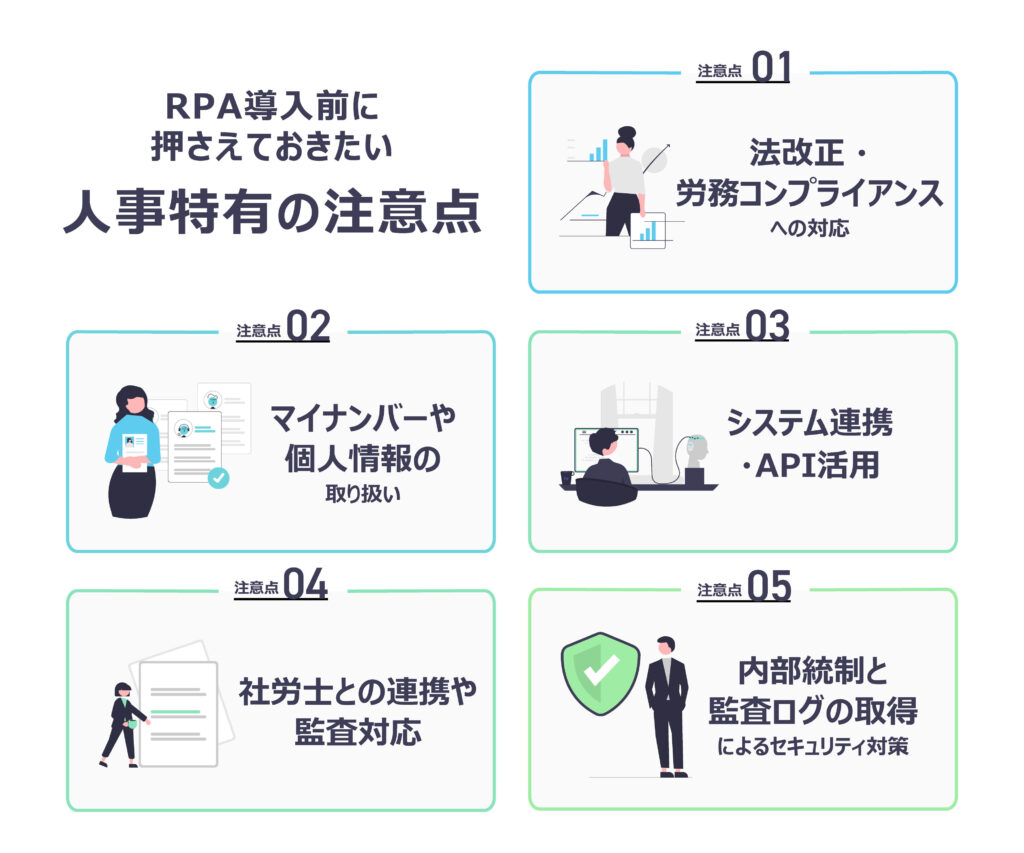

人事業務は法令改正や個人情報保護と密接に関わるため、RPAの導入時には細心の注意が必要です。勤怠や給与はもちろん、マイナンバーなどの個人情報を扱う領域でミスが起こると、企業としての信用の低下を招くおそれがあります。

ここでは、人事部門でRPAを導入する前に押さえておきたい5つのポイントを解説します。

法改正・労務コンプライアンスへの対応

RPAが取り扱う勤怠や給与データは、法改正の影響を直ちに受けるため、常に最新の法令に準拠して運用する必要があります。

例えば、残業単価の見直しや社会保険料率の変更を反映せずに処理を続けると、未払い賃金や過剰徴収が発生し、行政からの是正指導や法的リスクを招くおそれがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、RPAが計算に使用する各種数値を柔軟に変更できる設計にしておくことが重要です。

マイナンバーや個人情報保護の取り扱い

マイナンバーや人事評価といった個人情報を扱う人事部門のRPAは、情報漏えいや内部不正のリスクと常に隣り合わせです。ロボットに必要以上のアクセス権限を与えると、意図しない情報の持ち出しや不正閲覧が発生しても気がつきにくくなります。

こうしたリスクを最小限に抑えるためには、ロボットを用途ごとに分けて管理し、必要最小限のアクセス権限を付与する運用を徹底することが重要です。

システム連携・API活用

RPAと人事関連システムとの連携により、処理の安定性とスピードの向上が期待できます。

例えば、勤怠システムと給与システムを連携することで、従来のようにCSVファイルを出力して手動でアップロードする手間を省けます。処理の途中で発生する変換ミスや操作ミスも防ぎやすくなり、全体の信頼性が高まります。

ただし、APIの仕様変更や認証情報の失効によって、処理が中断するリスクもあるため、設計時にバージョン管理や再認証の自動化を組み込むことが重要です。

社労士との連携や監査対応

人事部門では、法改正や制度変更のたびに就業規則の見直しや社労士との調整が必要になります。RPAを活用して勤怠データや残業実績を自動で集計し、社労士が確認しやすい形式で資料を整えておけば、助言や指摘をスムーズに受け取れます。

例えば、クラウド上に監査専用フォルダを作成し、ロボットが日付ごとのファイルをアップロードしておくことで、関係者はリンクを開くだけで資料を閲覧でき、やり取りの手間も大幅に軽減できます。

また、同様の形式を社外監査でも活用すれば、資料の再作成が不要になり、担当者は質疑応答に集中しやすくなります。

内部統制と監査ログの取得によるセキュリティ対策

RPAは手作業を効率的に自動化できる一方で、ロボットが裏側で処理を行うため、業務が見えにくくなりがちです。

ブラックボックス化を放置すると、内部統制の観点から大きなリスクにつながります。そのため、「誰が・いつ・何を処理したか」を明確に記録し、追跡可能な形で保存しておくことが重要です。

ロボットの操作履歴をログとして記録し、こまめに監視することで、不正な動きや異常を早期に察知することが可能になります。

人事業務におけるRPAは、さまざまなシーンで高い効果を発揮しています。ここでは「採用」「勤怠」「福利厚生」「給与」「評価」といった主要業務における活用事例を厳選して紹介します。

自社に合う運用方法を検討する際のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

採用活動

RPAを活用し、応募者情報の入力や管理システムへの登録作業、面接日程調整や案内メールの送信などの業務自動化が可能です。

これまで採用担当者が手作業で行っていた事務処理の多くが短時間かつ正確に処理されるようになり、業務効率の向上が期待できます。対応スピードも上がるため、候補者へ好印象を与えやすくなるメリットもあります。

RPAを活用することで業務に余裕ができ、面接準備や応募者の適性評価といった判断業務に集中できます。結果的に、採用の品質そのものを高める好循環が生まれます。人材確保が重要な時代において、採用活動のRPA化は企業競争力の向上にも直結する取り組みといえるでしょう。

勤怠管理・労働時間集計

RPAを活用すれば、勤怠システムから出勤・退勤情報を自動で取得し、残業時間や深夜労働時間、休暇日数などの算出を瞬時に行えます。

これまで手作業で行っていた集計作業が不要となるため、業務効率が向上すると同時に、集計ミスや計算漏れといった人為的なエラーも防止できます。

また、リアルタイムに労働状況を把握できるようになることで、過重労働の早期発見や是正につながり、従業員の健康維持にも貢献します。人事部門の負荷を軽減しつつ、法令遵守と健康経営の両立を目指せる点が大きなメリットです。

福利厚生・社内周知

福利厚生に関する申請フローを自動化すると、RPAが申請受付から承認者への回付、最終承認までの流れをシステム上で自動的に進行させられるようになります。これにより、承認の遅延や書類の抜け漏れが起きにくくなり、運用の透明性も向上します。

また、社内報や通達メールの一括送信にもRPAを活用することで、情報が確実に社員へ届く仕組みを構築できます。

社員にとって必要な情報をタイムリーに受け取れる環境が整えば、制度の利用促進にもつながります。

給与・社会保険

給与計算では、勤怠データや手当支給情報の収集、支給額の自動算出、控除額の計算といった多くの工程をRPAで自動化できます。

さらに、社会保険に関する届出書類の作成や提出用データの整備もRPAが補助することで、膨大な手続きをミスなく短時間で処理できるようになります。

これにより、担当者は定型業務から解放され、法改正対応や給与制度の見直しなど、より専門性の高い業務に集中できます。また、提出期限の遵守やチェック作業の効率化により、リスクの低減と行政対応の信頼性も確保できます。

人事評価データ収集・レポート作成

人事評価の時期になると、各部門から評価シートを回収し、フォーマットを統一しながら集計・レポート化する作業が発生します。これらのプロセスは手作業では煩雑で時間もかかるうえ、ヒューマンエラーの温床にもなります。

RPAを活用すれば、メール添付の評価ファイルを自動取得し、必要な項目を抽出・整形・集計してレポートに反映する一連の作業を自動化できます。

結果として、集計完了までの時間が大幅に短縮され、評価制度の品質が向上して社員の納得度やキャリア支援にもつながる評価運用を実現可能です。

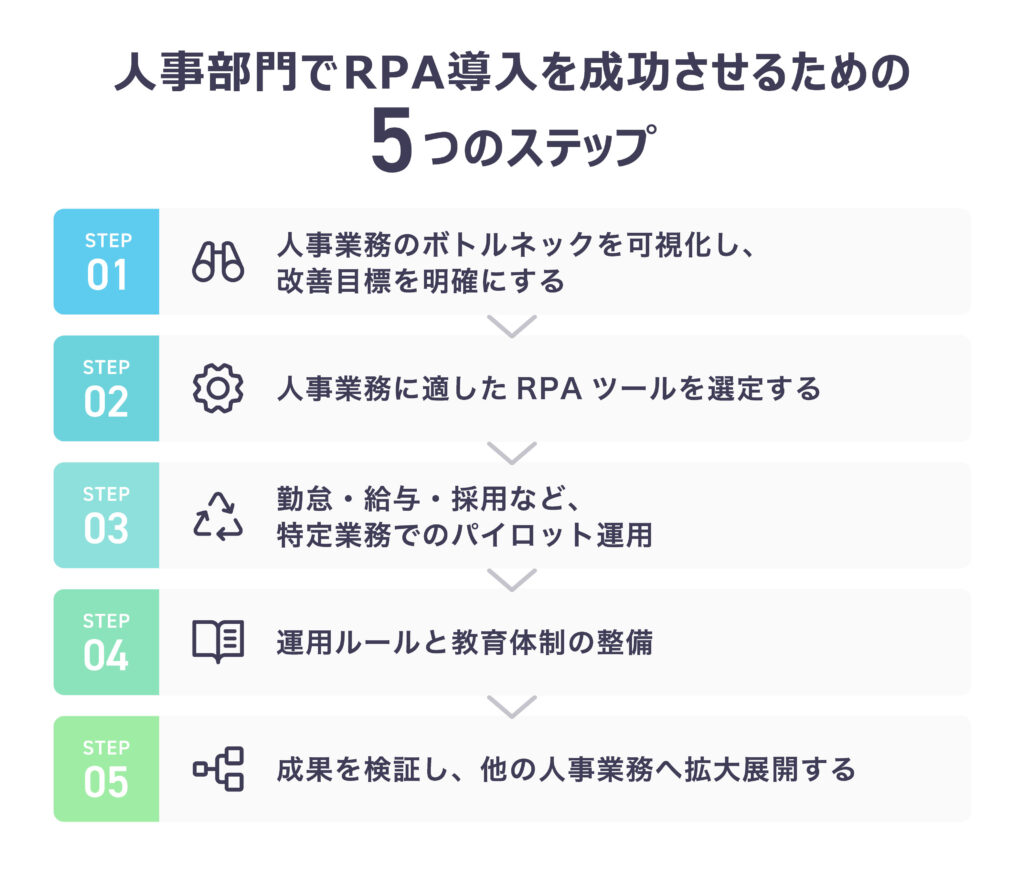

RPA導入を成功させる鍵は、運用プロセスの設計にあります。

ここでは、人事部門でRPA導入を成功させるための5つのステップを解説します。

Step1:人事業務のボトルネックを可視化し、改善目標を明確にする

人事業務には採用、勤怠、給与、評価、手当申請など多岐にわたる業務が存在します。まずは「時間がかかる」「手作業が多くてミスが起きやすい」といった作業を洗い出し、どこに自動化の余地があるかを把握しましょう。

例えば、月末の勤怠締めチェックや、給与データのExcel集計は典型的なRPA導入候補です。いきなり全体を変えるのではなく、まずは小規模な業務にRPAを適用して成功体験を積み上げることで、導入ハードルを下げ、現場の理解と納得感も得やすくなります。

Step2:人事業務に適したRPAツールを選定する

RPAツール選定の際は、人事部門が扱う勤怠管理ソフトや給与計算ソフトなどの既存システムとの連携性が重要です。専門的なIT知識を持たない従業員でも使いやすいように、直感的な操作画面を備えたツールが望ましいでしょう。

また、ベンダーによる無料トライアルや、過去の人事部門における導入事例を参考にすると、導入後のギャップを防げます。サポート体制の充実度や、クラウド型かオンプレミス型かといった運用形態も考慮に入れると、社内での定着がスムーズになります。

RPA「Autoジョブ名人」は2か月無料でトライアルを用意しています。本導入時と同様のサポートを提供!詳しくはこちら→

Step3:勤怠・給与・採用など、特定業務でのパイロット運用

全社展開を急ぐのではなく、まずは小さな範囲でRPAの効果を確かめる「パイロット運用」からスタートしましょう。

例えば、「勤怠締め後のデータ集計」や「採用応募者情報の管理台帳登録」など、特定業務に限定して導入することで、動作状況やエラーの発生状況を可視化できます。

初期段階での細かな調整やフィードバックを重ねることで、運用の信頼性を高められます。成功事例として定着すれば、関係者の協力を得やすくなり、他部門への横展開も円滑に進行しやすくなるでしょう。

Step4:運用ルールと教育体制の整備

RPAの効果を最大限に引き出すためには、運用後のルール整備と担当者の教育が不可欠です。

人事異動や組織変更によってファイル名や保管場所が変わると、ロボットが正常に動作しなくなることもあります。こうしたトラブルを防ぐには、手順書や保守ルールを明文化し、定期的に更新する体制を構築することが重要です。

また、実際に運用する人に向けては、操作マニュアルやハンズオン研修を通じてスキルを底上げし、現場レベルでの対応力を高めておきましょう。

Step5:成果を検証し、他の人事業務へ拡大展開する

RPA導入の成果を「工数削減時間」「ミス削減率」などの定量データで定期的に評価することで、経営層や関係部門への説得力が高まります。導入効果が明確になれば、「契約書の自動作成」や「入退社手続きのシステム登録」など、他の業務へ横展開しやすくなります。

導入しただけで満足せず、成果をベースにPDCAサイクルを回しながら改善を繰り返すことが、RPAの真の価値を引き出すポイントです。運用範囲を拡大する際には、再度業務の棚卸しを行い、次に最も効果が見込める領域を見極めましょう。

人事部門の定型業務にRPAを導入することで、作業時間の削減はもちろん、ミスの予防や業務の標準化といった多くのメリットが得られます。

RPAを導入する際は、小規模な業務から始めて成功体験を積み重ね、全社へと展開していくことがポイントになります。

RPAを導入するなら、初めての方でも直感的に操作が可能な「Autoジョブ名人」がおすすめです。まずは無料トライアルを活用して、自社の業務に生まれる変化を体験してみてください。