RPAを医療業界で活かす!導入メリットと活用方法を解説

医療現場では、人手不足や業務過多による疲弊が深刻な課題となっています。医師・看護師・事務職など医療従事者の負担軽減と業務効率化を同時に実現する手段として注目されているのが、RPA(Robotic Process Automation)です。

RPAの利用によりデータ入力や請求処理といった反復業務を自動化することができ、人的ミスの削減やサービス品質の向上が期待できます。本記事では、医療業界におけるRPA導入の必要性や適用領域、導入効果、成功事例まで詳しく解説します。

RPA(Robotic Process Automation)とは、人間が行なっている定型業務をソフトウェアロボットが代行する技術です。業務手順が決まっている作業、例えばExcelへのデータ入力や転記、メールの自動送信、帳票作成、システム間の転記処理などを自動化できます。

特に医療現場では、事務作業や管理業務の負担が多く、ミスが許されない環境であるため、RPA導入のメリットが大きいといえます。ノーコード対応ツールも登場しており、専門知識がなくても扱える点から、働き方改革やDX推進の一環として導入が進んでいます。

医療現場は、高齢化社会や感染症対策の影響もあり、常に多くの業務を抱えています。看護や診察など直接患者と接する業務の負担が増える一方で、事務処理や調整業務は依然として欠かせません。

さらには、2024年に「医師の働き方改革」に関する新制度が施行され、医師の残業時間に規制がかかりました。限られた時間の中で多くの患者に医療を提供するため、業務の中でも定型的な部分については作業の効率化やタスクシェアリングによる負荷分散が求められます。

RPAは事務処理などの定型業務を標準化・自動化することで、業務の属人化を避けることができます。医療従事者が本来の医療業務に集中できる環境を整えるためにも、RPAは今後ますます重要性を増していくでしょう。

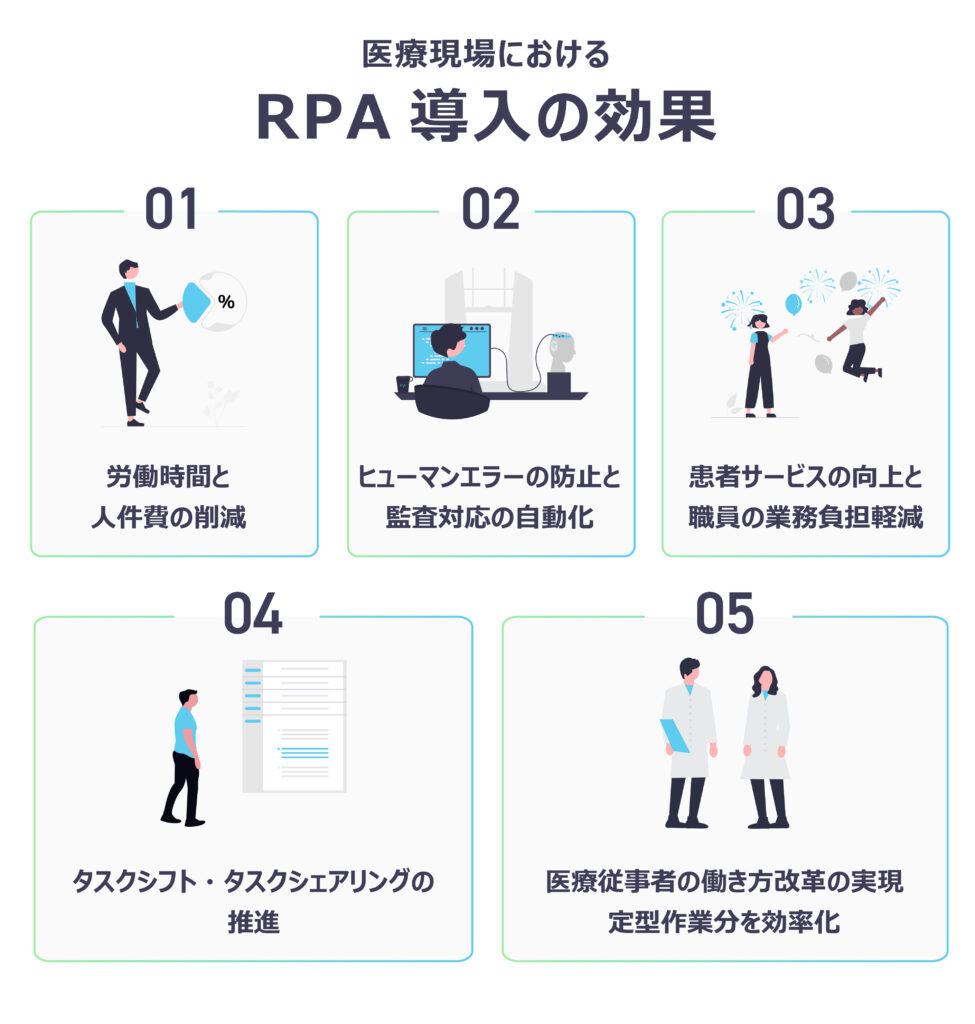

医療現場にRPAを導入することで、業務プロセスの大幅な効率化が期待できます。具体的な効果を見てみましょう。

労働時間と人件費の削減

医療機関では、紙ベースでの作業や重複入力によって、想像以上に多くの時間が費やされていることがあります。

RPAの導入により、日常的に発生する煩雑な事務作業を自動化することが可能になります。

例えば、保険請求データの入力や検査結果の転記業務など、人手に頼る必要があった作業はRPAで代行可能です。RPAは24時間稼働可能なため、時間外労働の削減や人件費の最適化が期待できるでしょう。現場の負担軽減と、経営の効率化の両立に役立ちます。

ヒューマンエラーの防止と監査対応の自動化

医療現場では、小さな入力ミスが患者の安全を脅かす重大なリスクにつながることがあります。RPAは常に同じ手順で処理を行うため、ヒューマンエラーの発生リスクを大幅に低減できます。

さらに、すべての処理はログとして記録されるため、監査対応にも役立ちます。例えば、保険請求業務の履歴が自動的に保存されることで、後日の照会や第三者監査にも迅速に対応可能となり、業務の透明性と信頼性が向上します。

患者サービスの向上と職員の業務負担軽減

RPAによって事務作業の多くが自動化されれば、医療スタッフはより患者に寄り添ったケアや専門的な業務に時間を割けるようになります。

例えば、外来受付での問診票の情報入力を自動化すれば、待ち時間の短縮につながるため、職員の心理的負担も軽減され、患者への対応品質も向上します。

業務効率が向上することで、クレーム対応やミス対応といった非生産的な業務の発生率も低下し、病院全体の運営効率が改善される好循環が生まれます。

タスクシフト・タスクシェアリングの推進

医師の働き方改革の実現方法として厚生労働省が推進する手法がタスクシフト・タスクシェアリングです。タスクシフト・タスクシェアリングは業務の移管と共同化により、医師の負荷軽減および医療の質を維持することを目的とします。それには、業務の平準化や業務上の情報のスムーズな共有が必要です。

RPAによる定型作業の自動化は、業務の平準化、実施者間の情報共有の潤滑化にも大きな効果が見込めます。また、これらの業務の効率化により、タスクに関する情報共有の時間確保も見込めます。

医療従事者の働き方改革の実現

タスクシフト・タスクシェアリングを進めることにより医師の働き方改革が進んでも、看護師や薬剤師、事務職などの医療従事者全体の負荷が増えては、いずれ医療現場の崩壊が起こることは目に見えています。

そこで、必要となるのが医療従事者全体の業務において、定型的な部分は自動化して、業務量を抑えることです。

RPAは医療における定型業務を自動化できるため、結果として医療従事者全体の働き方改革を実現するための有効なツールとなります。

医療機関における業務には、定型的で反復性の高い作業が多く存在します。

例えば、レセプト作成や勤怠集計、物品の発注など、いずれも一定のルールに従って処理が行われる業務です。これらの領域にRPAを導入すれば、作業の効率化だけでなく、ヒューマンエラーの防止や人材リソースの最適化も実現可能です。

ここでは、医療機関でRPAが特に真価を発揮する業務領域を紹介します。

レセプト作成・点検業務

レセプト(診療報酬明細書)の作成と点検は、医療機関にとって重要かつ労力がかかる業務です。月末月初の繁忙期には、膨大な患者データをもとに請求内容を正確に処理しなければならず、人的リソースが一時的にひっ迫する原因にもなっています。

RPAを導入すれば、診療情報をもとに必要な項目を抽出・加工し、レセプト作成まで自動的に処理できます。ミスの防止と業務時間の大幅削減が可能となり、現場ではより高度なチェックや再検証にリソースを集中できるようになります。

電子カルテへのデータ転記

診療内容の記録や検査結果の反映といった電子カルテへの転記作業は、医師や看護師にとって業務時間の多くを占めるタスクの一つです。

RPAを活用すれば、検査システムや予約システムなど複数の外部システムから必要な情報を自動抽出し、電子カルテへ正確に転記することが可能になります。これにより転記ミスが防げるだけでなく、医療従事者の本来業務への集中を促す環境が整います。

タスクを可視化してRPAに分担させることで、業務負荷の均等化にも貢献します。

医薬品や備品の発注業務

医薬品や医療備品の発注業務は、在庫確認・発注処理・納品確認といった定型作業の連続です。在庫切れや過剰在庫を防ぐためには、細やかな管理が求められます。

RPAを用いれば、在庫管理システムと連携して閾値に応じた自動発注が可能となり、作業負荷を軽減しつつ、適正な在庫数を維持できます。また、センサー技術やIoTデバイスと組み合わせれば、より高度な自動補充システムの構築も実現可能です。

勤怠集計・人事関連業務

医療機関では複雑なシフト体制が敷かれているケースが多く、勤怠管理や人事処理には多大な労力がかかります。特に夜勤・当直・休日出勤などの勤務形態が混在する環境では、ミスのない正確な集計が求められます。

RPAを導入することで、勤務表の自動読み込み、残業・有給申請の処理、勤怠データの集計などが一括で実行可能となり、担当者の負担を大幅に軽減できます。労務ミスを防ぎながら、給与計算や労働時間の適正化にも寄与します。

予約受付・管理業務

予約の受付と時間の管理業務では、予約システムから医師や看護師のスケジュールへの転記と実際の進行にあわせた更新業務が発生します。この予約受付、管理の業務もRPAで自動化が可能です。既存業務の効率化に貢献し、さらに予約状況更新のリアルタイム化、可視化を進める手段としても利用できます。

医療データの集計やレポーティング

医療現場には健診・診療・投薬・薬効評価など膨大なデータが蓄積されています。これらを活用すれば診断精度の向上や創薬の迅速化、予防医療の強化が期待できます。

RPAは電子カルテ等からのデータ収集・名寄せ・匿名化、定型集計や統計レポート作成、ダッシュボード更新、提出書類の生成といった反復業務を自動化し、分析に充てる時間を生み出します。

RPA導入には多くのメリットがありますが、その一方でクリアすべき課題も存在します。例えば、運用が属人化するリスクや、院内システムとの連携障害、セキュリティの懸念などが挙げられます。

ここでは、代表的な課題と対処法を詳しく解説します。

属人化を防ぐ運用体制の構築

RPAの運用が一部の担当者に依存すると、ブラックボックス化してしまい、異動や退職などでノウハウが失われるリスクがあります。組織全体でマニュアルを作成し、チーム単位で運用プロセスを共有しておくことが大切です。そうすることで、担当者が変わってもスムーズに業務を継続できます。

また、定期的に運用レビューを行う体制を構築しておけば、トラブル発生時にも迅速に対応できます。

システム連携とセキュリティ強化

医療機関では、電子カルテなど院内システムがクローズド環境で構成されていることが多く、RPAとの連携に制限が生じやすいです。

導入にあたっては、対象システムの仕様やセキュリティポリシーを事前に確認し、それに対応したRPAツールを選定することが重要です。

また、RPAによる自動操作のログ取得やアクセス制限、ウイルス対策ソフトとの連携強化などを行うことで、安全性を確保した運用が可能になります。セキュリティ対策は、初期構築時に徹底して検討したい項目です。

導入前の業務整理とスモールスタート

RPA導入でよくある失敗は、全業務を一気に自動化しようとして無理な設計をしてしまうことです。まずはルール化しやすく、効果が見えやすい業務から着手し、段階的にスケールする方法が現実的です。

現場の業務を棚卸しして優先順位を決め、小規模なPoC(概念実証)を実施したうえで全体展開につなげることが成功の鍵となります。特に医療機関のような複雑な業務体系では、現場との連携とフィードバックを重視しながら進めることが重要です。ベンダーの導入支援を活用することも成功に向けた方法の一つとなります。

医療現場で実際に成果をあげているRPA導入事例は多数あります。ここでは、診療データの抽出やカルテの名寄せ処理といった定型作業を自動化し、労働時間の削減とミス防止を実現した導入事例を紹介します。

ケース1:診療実績の明細データ抽出を自動化

医療法人 英仁会 大阪ブレストクリニックでは、医事会計システムからの診療実績データ抽出とExcel集計を「Autoジョブ名人」で自動化し、月間4~6時間の作業を削減しました。

労働人口減少への危機感を背景にRPA導入を決断し、経営判断に活用する「医師別診療実績表」を作成したことにより、効率化が成功しています。

今後は自動発注や封函処理などさらなる省力化にもRPA活用を検討しており、医療業界の業務改革に向けた先進的な取り組みとして注目されています。

ケース2:カルテ管理システムの名寄せ処理を自動化

関東圏のある医療機関では、地域医療ネットワークにおける電子カルテの名寄せ作業が人手依存となり、頻発する処理に業務負荷が集中していました。

そこで「Autoジョブ名人」を活用し、住所や電話番号などの判断項目をもとに、患者情報の統合を自動化。Webブラウザ経由のシステムにも対応し、名寄せの入力から更新までを完全無人化することに成功しました。

結果として、作業時間と人件費の大幅削減を実現し、医療サービスの質とスピードを高める土台が築かれました。

ケース3:電子カルテシステムの変更に伴うデータ移行の自動化

A病院では、電子カルテシステムのサービス提供終了に伴い、別の電子カルテシステムへのデータ移行が発生しました。数万件のカルテデータを新システムに移行するには、人手で行った場合約1年かかると試算されました。人員の増強や既存職員の業務負荷アップ、それに伴う高額なコストなどが課題となりました。

この課題の解決策として、RPAによるデータ移行作業の自動化を検討。データ移行業務のオペレーションをRPAに設定し、新電子カルテシステムへの切り替え。人手では時間と労力がかかる作業を迅速かつミスなく実現、コストを抑えて移行できました。

ケース4:人事課の業務を自動化

30以上の診療科を持つ総合病院B病院は、スタッフの業務量が増加し、人事課など一部の部署では残業が恒常的に発生しているという課題がありました。

そこで、残業時間を減らす施策として業務の自動化に取り組むとし、RPAを導入。

「勤怠の打刻漏れがある職員にメッセージを送る」「残業時間が多い職員にアラートを送る」「入院患者カードの作成」など人手で対応していた手間がかかる100以上の業務をRPA化しました。すぐに月間数十時間の削減が成果として表れただけでなく、今後必要になってくる電子カルテのシステム改修にも、RPAを活用する見通しを付けました。

これらのケースの他にも、検査前の患者さんの前回所見をリストにまとめる作業を自動化したり、内服薬などの処方切れが近い患者さんについて、電子カルテ上に反映するなど、ミスや漏れがあってはいけない業務をRPAが担っている事例もあります。

リソースを最適活用し、より良い医療サービスを提供するために、RPAが業務効率化の切り札になることは間違いありません。

初めは手間の少ない自動化からスタートし、成果が出た段階で対象業務を拡大していくと、よりスムーズに運用を進められるでしょう。

ユーザックシステムの「Autoジョブ名人」なら、初めての方でも直感的に定型業務の自動化シナリオを作成できます。医療分野の業務効率化にお悩みの方は、ぜひ無料トライアルをお申込みください。

「RPAを導入して、業務を効率化したい」とお考えの医療関係の方は、ぜひ気軽にご相談ください。