業務改善とは?定義やメリット・RPAを取り入れた活用事例を徹底解説

近年、急速なビジネス環境の変化や人手不足を背景に、企業における「業務改善」の重要性が高まっています。業務改善とは、単なる効率化ではなく、業務の質やスピード、従業員満足・顧客満足の向上を目指す包括的な取り組みです。

中でも特に注目されているのが、RPAを活用した業務改善手法です。本記事では、業務改善の定義や背景、RPAによる改善メリット、実際の活用事例などについて詳しく解説します。

業務改善の定義と目的

業務改善とは、「単に作業スピードを上げること」を示すものではありません。業務の質を高め、従業員の働きやすさや顧客満足度の向上を同時に実現するための「仕組みづくり」そのものを指しています。

特定の部署だけで完結するのではなく、企業全体の連携や業務プロセスを見直し、生産性と価値提供の最大化を目指す戦略的な取り組みとして位置づけられます。

また、業務改善は一過性の取り組みではなく、継続的な改善活動として捉えることが重要です。従業員のアイデアや現場からの課題発掘を起点に、経営層の判断と結びつけて実行する体制が求められます。これにより、企業は変化に強い柔軟な組織へと進化できるのです。

業務改善が求められる背景

近年、ビジネス環境の変化が加速しています。市場のニーズや技術革新のスピードはかつてないほど速くなり、企業には柔軟かつ迅速な対応力が求められるようになりました。加えて、人手不足や働き方改革、労働時間の上限規制など、社会全体の構造変化も企業活動に大きな影響を与えています。

このような状況下では、これまでの延長線上にある業務運用だけでは限界があり、企業の生産性や競争力を維持・向上させるためには、根本的な業務改善が不可欠です。

特に問題となるのが、属人化やアナログ作業の継続です。特定の担当者にしか対応できない業務が残っていたり、紙や手書き、手入力といった非デジタルの業務フローが依然として多くの現場で使われていると、次のような課題が発生します。

- 業務の可視化・標準化が困難になる

- 作業ミスや遅延のリスクが高まる

- 担当者の急な離職や異動で業務が止まる

- 効率化や自動化の足かせになる

これらの構造的なボトルネックを放置すれば、限られた人材リソースでの業務継続が困難になり、結果として企業の成長が阻害されるリスクが高まります。

いま、企業に求められているのは、属人的・非効率な業務のあり方を根本から見直し、仕組みとして再設計する「業務改善」です。

こうした課題を解消し、持続的な業務改善を推進する手段として、近年注目されているのが「RPA(Robotic Process Automation)」の活用です。

RPAを活用した業務改善の4つのメリット

RPAを活用した業務改善は、単なる自動化にとどまらず、企業全体の競争力向上に直結する多くの効果をもたらします。

代表的なメリットとして、生産性の向上、コスト削減、働き方改革の推進、DXの基盤整備などが挙げられます。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

生産性を高めて競争力を確保する

RPAの最大の強みは、繰り返し発生する単純作業を自動かつ短時間で処理できる点にあります。この仕組みによって、従業員は付加価値の高い業務に専念でき、製品やサービスの品質向上、生産性の向上、業務処理スピードの加速といった効果が期待できます。

また、業務の流れをRPAに適した形で整理・定義する過程で、プロセスの標準化が自然と促進されます。その結果、誰が担当しても同じ成果が得られる仕組みが構築され、属人化の排除にも貢献します。

さらに、可視化された成果が従業員のやりがいとなり、業務改善のモチベーション向上にもつながる好循環が生まれます。こうしたサイクルは、企業の競争優位性を持続的に高めるうえで不可欠な要素です。

コストを見直し利益を確保する

RPAによって定型業務が自動化されると、作業時間の削減だけでなく、不要な工数や人件費といった見過ごされがちなコストの洗い出しと最適化が可能になります。また、アウトソーシングの契約形態を見直すことで、従来は固定費として計上されていた業務コストを、利用量に応じた変動費として柔軟に管理できるようになり、コストの最適化に寄与します。

例えば、繁忙期のみRPAの処理量を拡張する運用方法を実現できれば、閑散期に人的リソースを過剰に抱える必要がなくなります。

こうしたコスト設計により、利益率を維持しながら業務体制を柔軟に保つことができるようになり、企業の財務基盤を安定させる手段としても注目されています。

働き方改革の推進

RPAの導入により、業務の時間配分や作業負荷を見直すことができれば、従業員は限られた時間内でも高い成果を出せるようになります。これにより、長時間労働の是正やプライベート時間の確保といった、働き方改革の実現を後押しできます。

RPAが得意とする、反復的な事務作業や定期的な雑務の削減は、従業員の精神的な負担軽減にもつながり、エンゲージメントやモチベーションの向上に効果を発揮します。

結果として、離職率の低下、採用力の強化、企業イメージの向上といった副次的な効果も得られるため、企業全体の持続的成長に資する施策といえます。

DX推進の土台になる

業務の可視化と標準化は、DX推進における第一歩であり、RPAはその過程で重要な役割を果たします。

まず、属人的な業務を見直し、手順の明文化・自動化を進めることで、ブラックボックス化を防ぎます。これにより、特定の担当者に依存せず、誰でも内容を把握・対応できる体制が整い、組織としての柔軟性と再現性が高まります。法改正や制度変更に加え、顧客ニーズの変化、競合の動向、新技術の登場など、外部環境の多様な変化にも迅速に対応できる基盤が築かれます。

また、業務の可視化と記録性が高まることで、監査対応の効率化にもつながり、企業のリスクマネジメント力も向上します。

さらに、RPAを軸とした改善活動を単発で終わらせず、継続的な仕組みとして定着させていくことが重要です。業務の透明性と標準化を足がかりに、全社的な業務改革へとつなげていくことで、RPAは単なる自動化ツールにとどまらず、DX戦略全体の中核を担う存在となり得ます。

RPAによる業務改善を支える主要フレームワーク3選

RPAによる業務改善はツール導入だけでは完結しません。継続的な効果を得るには、適切なフレームワークと組み合わせ、業務の見直し・改善サイクルの定着を図る必要があります。

中でも有効なのが「ECRS」「BPMN」「PDCA」といった業務改善の代表的な手法です。ここでは、代表的な3つのフレームワークの活用方法について解説します。

ECRSでRPA化する前に業務をシンプルにする

RPAは万能ではなく、複雑なフローや人の判断が多い業務を自動化の対象にすると、うまくいかないケースがあります。そこで活用したいのがECRSの原則です。

ECRSの原則とは「排除(Eliminate)」「結合(Combine)」「再配置(Rearrange)」「簡素化(Simplify)」の頭文字を取った業務整理の手法であり、RPA導入前に業務そのものをスリム化することを目的としています。

例えば、不要な確認プロセスを排除したり、複数工程をひとつにまとめたりすることで、RPAに適した単純明快な作業フローへと再設計できます。これにより、ロボットの開発コストや保守負担を軽減できるだけでなく、業務そのものの精度とスピードも向上できます。

BPMNで自動化フローを正確に図式化する

BPMN(Business Process Model and Notation)は、業務プロセスを図で明示的に表現するための国際標準です。RPA導入時にBPMNを使って業務フローを正確に可視化することで、開発者と現場担当者の間に共通認識を持たせやすくなります。

特に、分岐条件や例外処理の多いプロセスでは、文字ベースの仕様書だけでは意図の食い違いが発生しやすくなります。そこでBPMNを使えば、ロジックの流れが明確になり、手戻りや開発ミスを防止できます。

また、外部ベンダーとの仕様共有にも適しており、大規模なRPAプロジェクトでは重宝する設計手法のひとつです。

PDCAでRPA導入後の改善サイクルを回す

RPA導入はゴールではなく、業務改善サイクルの出発点と捉えられます。導入後の運用において、最も重要なのが「PDCA」のフレームワークを活用した継続的な見直しです。

まずPlan(計画)で自動化対象の業務を明確にし、Do(実行)でRPAシナリオを実装、Check(確認)で効果を検証し、Act(改善)で次の改善策を反映させる。この一連のサイクルを回し続けることで、業務プロセスの最適化が進みます。

特に初期導入後に発生しやすい「現場に定着しない」「誤動作が多い」といった課題も、PDCAに基づく運用で対応可能です。継続的な改善文化を根付かせる意味でも不可欠な視点です。

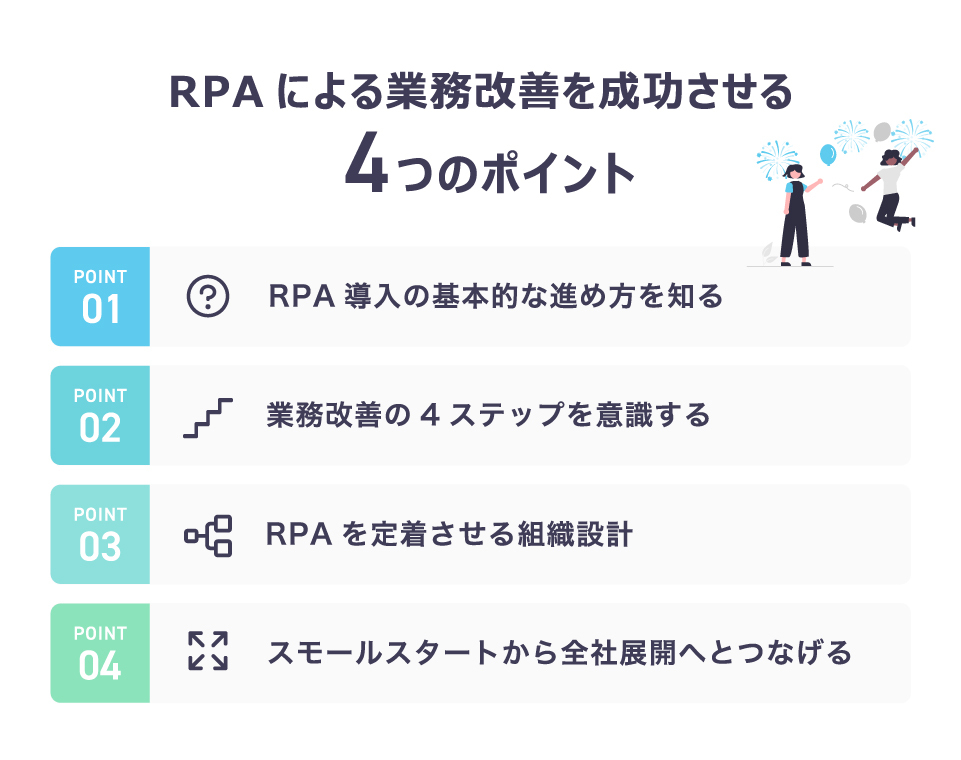

RPAによる業務改善を成功させる4つのポイント

RPAによる業務改善を成功に導くためには、ツール導入だけでなく、導入プロセスや組織体制、改善アプローチ全体を視野に入れた戦略的な取り組みが求められます。

ここでは、RPA導入から運用までを効果的に進めるために必要な4つの視点を紹介します。

RPA導入の基本的な進め方を知る

RPA導入においては、事前準備を十分に行うことが非常に重要です。まずは、業務全体の棚卸を行い、ルール化されている定型業務や頻度の高い作業から、自動化に適したものを選定しましょう。

その後、対象業務の詳細な手順を整理し、シナリオを設計・開発します。開発した成果物はテストを行ったうえで現場に導入し、問題がなければ運用フェーズに移行します。

効果検証と改善を繰り返すことで、RPAは組織内に定着していきます。最初から全社展開を狙うのではなく、スモールスタートで小さな成功体験を積み上げることが、RPA活用の定着と拡大の近道となります。

業務改善の4ステップを意識する

業務改善で効果を得るには、下記の4つのステップを意識する必要があります。

- 可視化と課題抽出

- アイデア整理(ブレインストーミング・KJ法)

- 定量的な提案

- PDCAとフォローアップ

まず「可視化と課題抽出」で現場の問題を把握し、「アイデア整理」では改善のヒントを洗い出します。ここでは、自由な発想でアイデアを大量に出すブレインストーミングや、出された意見を整理・分析して本質的な課題や新たな視点を導くKJ法などの手法が有効です。

次に「定量的な提案」では、KPI(重要業績評価指標)やROI(投資対効果)などを設定し、改善施策によってどのような成果が見込めるのかを数値で明示します。これにより、関係者の合意形成や実行への説得力が高まります。

この一連の流れを意識することで、場当たり的な対応に陥らず、RPA導入による効果を最大化できます。上記の4ステップは、社内に業務改善を文化として根付かせるための基礎フレームとしても有効です。

RPAを定着させる組織設計

RPAはツールである以上、現場に根付かなければ意味がありません。そのためには、推進体制の整備が不可欠です。可能な限り、RPAに関する知識だけでなく、業務理解や調整力を兼ね備えた専任チームを設けることが望ましいでしょう。

また、経営層と現場の橋渡し役として、経営方針と業務現場のギャップを埋める存在や、ボトムアップで改善提案を吸い上げる文化も重要です。

現場の声をもとに、RPA活用で業務改善を実現するには、新たな取り組みを受け入れ、推進していく組織文風土を速やかに形成することが求められます。

スモールスタートから全社展開へとつなげる

RPA導入を成功に導くには、まず小さな範囲で導入し、確実な成果を上げていきましょう。スモールスタートによる成功体験は、他部署への横展開を進める際の強力な説得材料となります。

同時に、導入と並行して業務ルールや運用マニュアルを整備することで、属人化やブラックボックス化を防ぎながらスムーズな拡大が可能になります。

導入範囲を無理に広げるのではなく、段階的に展開していくことで、現場の理解と納得を得やすくなり、組織全体でのRPA定着をスピーディに進められます。

RPAを活用した業務改善事例

他社の事例を参考にすることで、自社での導入・展開を検討する際の計画を立てやすくなる側面もあります。

ここでは、実際にRPAを導入し業務改善を実現した3社の事例を紹介します。どの事例も、作業の自動化を実現しただけでなく、業務フローの見直しや従業員負荷の軽減、業務品質の向上など、さまざまな成果を上げているのがポイントです。

朝日インテック株式会社 様

朝日インテック様では、急成長に伴う管理部門の人材不足と業務量増加に対応するため、資金管理業務の効率化からRPA活用をスタートしました。

Excelベースの自動化ツール「StiLL」による定型処理の半自動化を経て、ユーザックシステムの「Autoジョブ名人/Autoメール名人」を導入。

特に、1000名規模の週報受領業務では、全提出物を自動で整理・突合・保存するフローをβテストで検証しながら構築し、業務の安定運用と定着を実現しています。

https://www.usknet.com/jirei/asahi-intecc/

株式会社野田市電子様

野田市電子様では、環境分析事業部における5つの業務をAutoジョブ名人で自動化し、年間約1,768時間の業務削減に成功しています。

RPAの対象となった業務は、アスベストおよびPCB分析、マスクフィットテスト、騒音・振動測定、作業環境測定の報告書作成。

転記ミスの大幅削減や、報告書回覧にかかっていた日数が5〜10日から1〜2日に短縮されるなど、品質・スピードともに向上し、現場の負荷も軽減されました。

https://www.usknet.com/jirei/nodaichig/

株式会社日伝 様

日伝様は、2012年からEDI連携を活用した受注業務を中心にRPAを導入し、Autoジョブ名人やAutoメール名人を活用して年間6,000時間以上の業務削減を実現しています。

全国41拠点からの受注リスト(1日約4,500行)と、その処理(500件/日)をRPAが代替し、人手換算で約42時間分/日の処理量を自動化することに成功。

運用体制の整備と改善サイクルの継続によって、RPA活用が組織に深く定着し、顧客サービスと生産性の向上に貢献しています。

業務改善は“仕組み”と“人”の両輪で進める

業務改善を持続的に進めるには、「仕組み」と「人」の両面からのアプローチが不可欠です。RPAや各種フレームワークによる業務の標準化・自動化は、改善活動を推進するための効果的な“仕組み”として機能します。

一方で、その仕組みを活用し、現場に定着させるのは“人”の力です。現場の課題を見つけ、改善案を実行に移し、効果を検証するというプロセスには、現場担当者の理解と協力が欠かせません。

ユーザックシステムでは、初めての方でも直感的に使えるAutoジョブ名人を提供し、プロの目線で導入からスムーズな運用まで伴走します。現場の業務改善にお困りの方も、まずは無料トライアルからお気軽にお試しください。