EDIとは?種類や仕組み、具体的な活用事例まで徹底解説

EDI(電子データ交換)とは、企業間取引で発生する受発注業務などを電子化し、専用システムを通じてデータをやりとりする仕組みです。電話やFAXによる注文処理と比べて手作業を削減できるため、人為的ミスの防止や業務効率化に貢献します。特に多くの取引を抱える企業ほど、EDI導入によって業務のスピード向上やコスト削減のメリットを大きく実感できます。

ここではEDIの概要や仕組み、そして導入による効果や具体的な活用事例を紹介し、さらに導入を検討する際の製品選びについても解説します。

EDIとは、Electronic Data Interchangeの略称で、商取引や業務に関するデータを電子的に交換する仕組みです。具体的には、企業間で発生する受発注や見積、請求書などの情報を、相互に了解されたフォーマットに従ってやり取りします。紙による手動対応が必要なくなるため、ミスや作業負担を大幅に削減できる点が大きな特徴です。

データ交換においては、標準化された規格に基づいたメッセージ形式が利用されることが多いです。これにより、取引先が異なるシステムを使っていたとしても、自動的にデータを送受信し、再入力する手間を省けます。電子メールでのファイル添付やWebフォームへの入力作業だけではなく、システム間を直接連携させる方法まで多種多様な形態が存在します。

従来は専用回線やVAN(Value Added Network)を介してデータを送受信する方法が主流でしたが、現在ではインターネットやクラウドを活用したEDIも普及しています。利用形態に合わせて柔軟に通信方式を選択できるようになり、企業規模に関わらず導入を検討するケースが増えてきました。

EDIの仕組みでは、まず送信側システムが自社の業務データ(受注情報や在庫数など)をあらかじめ定められたフォーマットに変換します。その後、通信プロトコルを介して相手先に送信し、受信側ではフォーマットを再度自社システムが理解できる形式に変換して取り込みます。この一連の変換と送受信のプロセスにより、両社が別々のシステムを使っていてもスムーズな情報連携が実現します。

大きなポイントは、通信を安全かつ確実に行うためのプロトコル選定と、データ形式の標準化です。標準化されたデータ形式を採用することで、追加の開発コストを抑えながら、数多くの取引先と同じプロセスでデータ交換ができます。またセキュリティ対策として、暗号化通信やVPN接続など、さまざまな保護手段が用いられています。

EDIの仕組みは単に作業を電子化するだけでなく、バックエンドの基幹システムや在庫管理システムなどとも連動させることで、リアルタイムの在庫照会や自動発注など高度な業務自動化を可能にします。これにより、効率的なサプライチェーンの構築や、ヒューマンエラーの最小化を狙う企業が増えています。

EDIには多様な方式が存在し、業界標準を使うものから汎用的なインターネットを利用するものまで幅広く展開されています。

EDIの方式は大きく分けて標準EDI、業界に特化したEDI、個別にカスタマイズされたEDIなどに分類されます。また、通信手段もVANやインターネット、メールなど様々です。企業の事業規模や取引先の要件、セキュリティポリシーと照らし合わせながら、最適なタイプを選択する必要があります。

業界標準のEDIでは、食品や流通、金融など特定分野で共通化された規格が定められ、スムーズに標準導入できる利点があります。一方、企業独自のビジネスルールが強い場合は、個別EDIを構築して柔軟に運用するケースもあります。

近年ではインターネット回線を利用したWebEDIが導入しやすさから注目を集めています。導入コストをできるだけ抑えたい企業や、取引先が多数存在する企業にとって、特別なソフトを必要としないWebブラウザベースのEDIは大きなメリットがあります。

流通BMSとは

流通BMSは、主に流通業界で利用される標準規格のひとつです。大量の受発注データや在庫情報を効率的に取り扱うことが可能で、大手小売・卸・メーカーと幅広く連携できる点が特徴となっています。

流通業界は取引が膨大で、取扱商品数も多いため、早期に共通基盤を整えていた背景があります。流通BMSを利用すれば、異なるシステム間でもスムーズに受発注データをやり取りすることができます。

標準規格が充実している一方、詳細な設定やコード体系の整備など、実運用までにはテストや関係者の合意が欠かせません。しっかり計画立てを行い、導入の過程で問題点を洗い出すことが重要です。

EOSとは?EDIとの違いは?

EOS(Electronic Ordering System)は主に受発注に特化した仕組みを指します。EDIが伝票や請求、入出荷など幅広い業務データを扱うのに対して、EOSは特に注文出しと発注処理を中心に簡易化するシステムとして運用されることが多いです。

EDIと比べると、EOSは機能範囲が限定的で簡易的に導入しやすい面があります。その反面、追加の情報(請求情報や出荷指示など)を扱う際には、別途拡張や他システムとの連携が必要です。

小売業や卸業などではEOSを導入することで、電話・FAXで行っていた注文作業を大幅に自動化し、作業時間や人的ミスの削減につなげています。

ZEDI(全銀EDI)

ZEDIは一般社団法人全国銀行協会が提供する、金融機関と企業システムを結びつけるEDI形態です。伝送される情報には振込・入金の詳細や企業コードなどが含まれ、手作業での入出金管理を大幅に削減できます。

従来の全銀システムでは振込データで十分な付加情報をやり取りしづらい面がありましたが、ZEDIによって請求書番号や伝票番号なども連携でき、水際での未回収リスク管理や自動照合が行いやすくなります。

導入のメリットとしては銀行処理と基幹システムの自動連携を推進できる点が挙げられます。しかし、金融機関ごとの実装状況やシステム要件のチェックが必要なので、事前調整は綿密に行うことが重要です。

WebEDIとは

WebEDIは、ブラウザを用いてEDIを実現する方式です。利用者は専用ソフトを導入する必要がなく、インターネットに接続できる環境があればどこでも発注・受注処理を行うことができます。

クラウドサービス型が増えており、システムのバージョン管理やメンテナンスがサービス提供側で行われるため、企業側の運用負荷が低い点が魅力です。

ただし、ブラウザを経由して入力する形式では完全自動化が難しく、RPAなどを組み合わせて業務を自動化する企業も増えています。導入前に自社の運用形態と合うかどうか、よく検討するとスムーズに定着させられます。

メールEDIとは

文字通り電子メールを用いて社外とデータ交換を行う方式で、ファイルを添付して定型・自動やり取りするケースが多いです。導入当初からの費用負担が少なく、手軽に始められる点が特徴です。

一方で、メール送信自体が手動になりがちであったり、メールサーバの容量制限や誤送信などに注意が必要です。受信メールをシステムに取り込む方法を確立しておかなければ、人的ミスが起こりやすくなる可能性があります。

コストと利便性のバランスを見ながら、取引先ごとにWebEDIと使い分けるケースもあります。RPAを活用して受信メールの自動処理を行い、極力手作業を減らす取り組みが進められています。

EDIの導入によって得られるメリットは多岐にわたりますが、最も大きいのは業務全体のデジタル化に伴う効率化です。手動の書類入力や管理に伴うミスや時間的ロスが大幅に削減されるため、社員はより付加価値の高い業務に注力できるようになります。

さらに、紙の使用量が減ることで資源とコストの削減にも役立ちます。郵送費やFAX代に代わってデジタル通信をメインにすることで、取引先との情報伝達スピードが飛躍的に上がる点も見逃せません。

また、受発注から在庫管理、請求処理に至るまでの一元管理が可能になるため、情報がリアルタイムに共有されます。これにより、経営や在庫計画を最適化しやすくなり、不測の事態に柔軟かつ迅速に対応できる組織へと変革を進めることができます。

受発注業務の効率化

EDI導入の成果が顕著に表れるのが、受発注業務です。FAXや電話での注文と異なり、発注内容はシステム間で直接受け渡されるため、オペレーションを大幅に短縮できます。

人手を介した伝票入力が減ることで、発注にかかるリードタイムも短縮されます。品切れや在庫過多といったリスク対策にも、データ分析が即座に可能な点が役立ちます。

複数の取引先とやり取りする場合は、標準化されたフォーマットを利用して、同じ業務フローを広範囲に適用可能です。これが結果的に全体の取扱量増大や新規事業などの柔軟な展開につながるでしょう。

人的ミスの軽減

手入力での転記や書類作成に依存する従来の方法では、誤字や数値入力ミスが避けられません。EDIはシステム同士の自動連携が前提となるため、データの書き写しや二重入力の手間が減り、人的ミスが顕著に低減します。

ヒューマンエラーによる商品発注数の間違いや請求漏れが減ることで、取引先とのトラブルリスクも減少し、信用維持に貢献します。

あらかじめルールに逸脱するデータをブロックする検証機能などを組み込めば、うっかりミスも早期に検知できます。結果的に業務品質の向上やクレーム対応工数の削減につながります。

コスト削減

紙、インク、郵送、保管スペースなど、アナログ処理には隠れたコストが多数存在します。EDIによって従来の紙ベースのやり取りを電子化すれば、これらのコストを大きく削減できます。

紙面管理に必要な専用の倉庫やファイル保管といった間接コストが抑えられるほか、請求書や注文書の印刷と仕分け作業もなくなるため、人件費の削減につながります。

社内外への素早いデータ共有が可能になり、取引に関わる問題を未然に防げるケースが増えます。これらの要素がトータルで経営効率の改善をもたらします。

業務精度の向上

EDI導入の結果、受発注や在庫レベルがリアルタイムで更新されるため、正確な情報をもとにした意思決定が行いやすくなります。データの参照や分析が迅速になり、キャッシュフローや需要予測の精度向上に寄与するでしょう。

取引先とのコミュニケーションもスムーズになり、締め処理や支払い確認などの業務スピードもアップします。社内の各部門が共通のデータを共有することで、部門間連携が強化される効果も期待できます。

特に、在庫を最適化できるようになるメリットは大きいといえます。欠品による機会損失や在庫過多によるリスクが軽減され、顧客満足度向上にもつながります。

EDI導入による具体的な効果を示す事例をご紹介します。

実際の事例を見ることで、EDI導入によりどの程度の改善が見込めるのかをイメージしやすくなります。特に受発注に特化した事例では、紙の削減や業務時間の短縮はもちろん、従業員が本来行うべき重要業務に集中できる環境づくりにも貢献しています。

有馬芳香堂事例

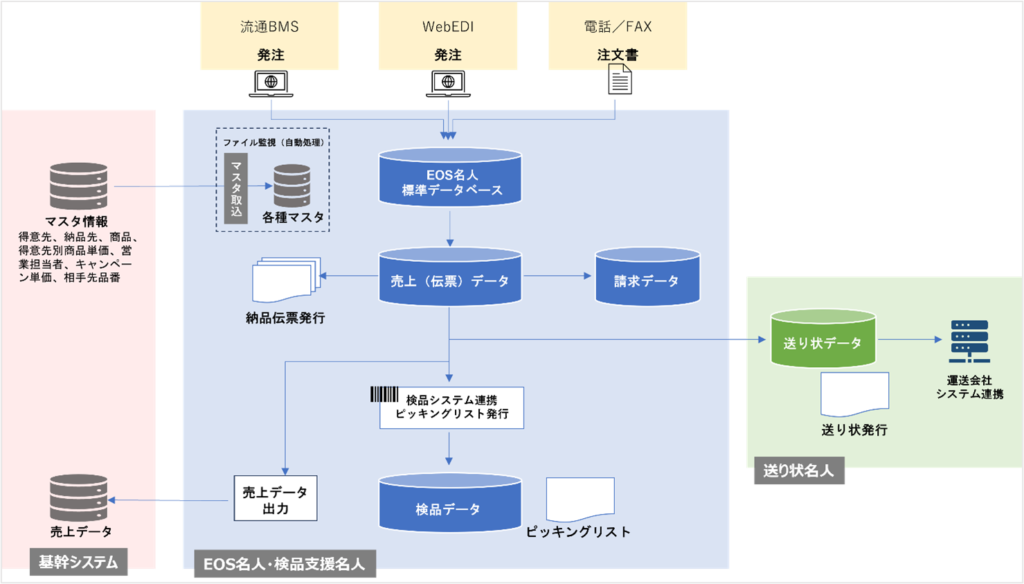

株式会社有馬芳香堂は、基幹システムとEDIシステムが連携しておらず、受注から出荷までの業務効率や正確性に課題を抱えていました。これらの課題を解決するため、同社は基幹システムを刷新し、ユーザックシステムの「EOS名人.NET」「送り状名人」「検品支援名人」を導入しました。これにより、受注から出荷までの業務プロセスが一元化され、出荷作業時間が1時間半以上短縮され、残業と出荷ミスの大幅な削減を実現しました。

基幹システム刷新に合わせて、スムーズに連携したい受注・検品・出荷業務システムは、いくつかのシステムを比較検討した結果、食品業界での導入実績が多く、メーカー自らが開発・サポートを提供する当社の『名人ソリューション』を選定。

受注業務は、さまざまな小売業のEDI(電子データ交換)をワンパッケージで管理できる『EOS名人.NET』、出荷検品においては、倉庫内の検品業務を支援する『検品支援名人』、複数の運送会社の送り状発行を一元化する『送り状名人』で対応し、ワンストップEDIプラットフォームを構築しました。

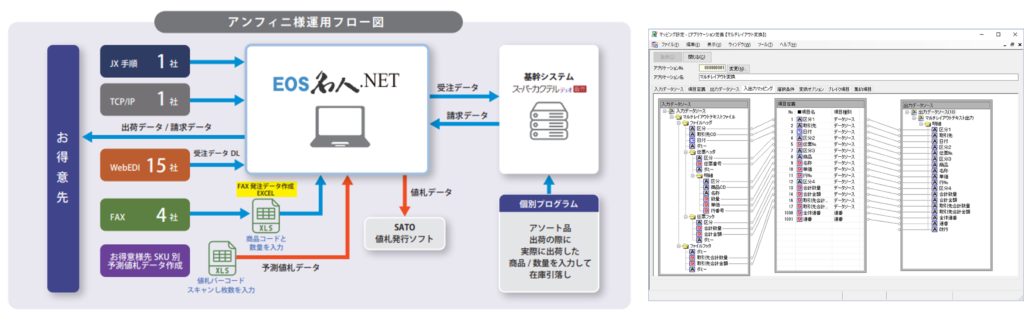

株式会社アンフィニ

株式会社アンフィニは、女性用インナーウェアの企画・卸売業者で、SKU管理と物流効率化の課題を抱えていました。今後のビジネス伸長において「売上拡大よりも、高利益体質になる」ことを主眼に置いています。中でも、消費者にとって価格や商品の多様性にメリットがある、ディスカウントショップや量販店との取引を拡大させるには、低価格帯の商品もSKU管理をし、商品の需給バランスや販売予測を把握することが必要でした。そのために、旧来の受注システムの見直しと物流の効率化を検討、ユーザックシステムの「EOS名人.NET」を導入し、自社でのシステム開発とメンテナンスを実現。

これにより、受注から出荷のプロセスが効率化され、業務の平準化が可能になりました。

毎日WebEDIで発注があるディスカウンターの対応がスムーズにいくだけでなく、同業他社が出荷まで2~3日かかってしまうFAX発注も翌日出荷が可能になり、優位性を発揮できました。

EDIに関するよくある質問と、その回答を整理します。

メールやWebフォーム入力はEDIに含まれますか?

一般的に、EDIはシステム間の自動データ交換を指すことが多く、手動入力や単純なメール送信のみでは「厳密なEDI」とは呼びがたい場合があります。ただし、郵送やFAXに比べればデジタル化が進んでいるため、準EDIとして認識されるシーンもあります。

現場では受注形式が混在しがちです。EOS名人なら流通BMS・Web-EDI・メール取込を一元管理できます。

EDIとAPIの違いは? どちらを選ぶべきですか?

EDIが特に商取引や伝票のやり取りを標準規格に基づいて行うのに対し、APIはシステム間で広範にデータを交換するための技術的インターフェースだという点です。EDIは業務取引に特化して整備された仕組みとも言えます。

APIの柔軟性は高いですが、取引先との事前協議や開発が必要になり、基準や規格がある程度統一されているEDIに比べて導入ハードルが上がることがあります。

選択はあくまで運用形態や目的に左右されます。既存取引先がEDIをメインに採用していればEDIの方が導入ハードルは低いですし、逆に最新技術を活用したリアルタイムデータ連携を重視するならAPI連携も選択肢に入るでしょう。

「EDIの2024年問題」とは? いつまでに何をすべき?

NTTのINSネットディジタル通信モードは2024年から順次終了、補完策も2028年12月31日までです。レガシー手順は継続困難なため、インターネットEDIや業界標準のEDIへの移行計画が必要です。

EDI受発注業務をスムーズに進める、おすすめの製品を紹介します。

どのような方法でデータをやり取りするのか、既存の業務システムとの連携はどうするのか、といった観点でご検討ください。

EOS名人.NET

EOS名人は、取引先とのさまざまなEDI形式にとらわれることなく、受注データを一本化して基幹システムに取り込み、出荷や請求など一連の受注業務を効率化できる優れものです。

データの送受信だけでなく、データの訂正や緊急発注入力、納品書や一括納入明細書、 ピッキングリストの発行など、EDI業務全体をカバーできます。

「特定の小売業としか取引をしない」場合ならば、その小売業専用パッケージソフトがあれば事足りますが、複数の取引先を抱えている場合は、どの小売業とのEDIも共通のPCで使えるEOS名人はお勧めです。

また、利用者の認証や操作ログの保存機能もあり、内部統制にも対応しています。

RPAでWebEDI業務の効率化

発注企業から受注データをWebブラウザやファイル転送型で取得し、出荷対応をする場合であれば、業務の効率化にはRPAが役に立ちます。

Web画面の操作の自動化はもちろん、受注データをダウンロードしてデータを整え、基幹システムに連携するところまでの自動化シナリオを作成するのです。RPAは、こうした日々発生し、締め時間があるなど、ミスが許されない定型業務の活用に非常に向いています。

Webブラウザ経由で注文データをダウンロードし、受注処理する業務を自動化できるRPA「Autoジョブ名人」の詳細資料請求はこちら→

それでも、多数のWebEDI取引先の数だけ、RPAシナリオを開発するのはすぐにはできないものです。Autoジョブ名人ではさまざまな業界でよく使われているWebEDIサイトにアクセスしてデータを取得する定型的なRPAシナリオを安価に提供しています。

Autoジョブ名人のWebEDIの業務自動化シナリオ(名人マーケット)→

RPAでメールEDI業務の効率化

EDIシステムを構築するほどのコストは割けないが、業務をデジタル化し効率を上げたいとか、取引先のシステムの関係上、EDIを活用することが難しい場合はメールを活用したメールEDIに取り組むのがよいでしょう。すでにメールEDIでやり取りをし、添付ファイルの受領、展開、基幹システムへの取り込みが煩雑な業務となっているのであれば、ここでもRPAが有効です。ただし、メール業務の自動化においては、汎用的なRPAではうまくいかない点も多くあります。その理由は、主に下記の通りです。

- 対象メールが特定できない(随時追加されていく受信フォルダから、対象メールの特定に失敗する)

- パスワードの処理ができない(別メールでの送付される「添付ファイル開封パスワード」の処理ができない)

- 添付ファイルの処理に時間がかかる(ファイルの変換や並び替えをExcelなどで処理する時間がかかる)

こうしたメールならではの処理に、メール業務の自動化に特化して開発されたRPA『Autoメール名人』を活用することをお勧めします。

▼Autoメール名人でメールEDI業務を効率化した事例はこちら▼

参考事例<ツインバード工業株式会社>:ギフトサービス企業からのメールEDIによる注文の取り込みと納期回答業務の効率化事例

参考事例<株式会社山善>:一日8回、定刻にメールで送られてくる注文情報を基幹システムに取り込み、受注・出荷・売上データに反映する業務の自動化

EDIは、企業間取引の円滑化を通じて業務全体の生産性を押し上げる仕組みとして注目されています。受発注に特化したEOSや、WebEDI、メールEDIなど、多様な選択肢が存在するため、自社の業務形態や取引先の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

具体的な導入事例を見てもわかるように、EDIで受発注業務をデジタル化するメリットは多岐にわたります。エラー削減、コスト圧縮、作業スピードの向上など、企業規模にかかわらず効果を期待できます。さらに、RPAを組み合わせることで人手に頼る作業を減らし、より戦略的な業務に時間を割けるようになるでしょう。

導入にあたってはシステム選定と取引先との連携調整が鍵になります。費用対効果を見極めながら、適切なタイミングでの導入・運用計画を立てることで、スムーズな業務プロセスの実現と競争力の強化を目指してください。